内分泌・代謝系の疾患/犬のクッシング

Top / 内分泌・代謝系の疾患 / 犬のクッシング

犬の副腎皮質機能亢進症

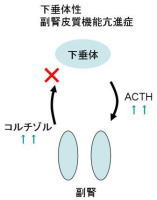

下垂体性副腎皮質機能亢進症

自然発生性の副腎皮質機能亢進症の多くは、下垂体性の副腎皮質機能亢進症です。原因は、下垂体の腫瘍で、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌が過剰になっています。下垂体前葉の腺腫が一般的で、下垂体中葉腺腫、下垂体腺癌などがあります。腫瘍が隣接する組織を圧迫、侵襲することがあって、背側にある視床下部や視床まで達すると、神経症状を引き起こします。

下垂体性副腎皮質機能亢進症の異常は、ACTHの過剰分泌です。ACTHが過剰に分泌されると、両側性の副腎皮質過形成とコルチゾルの過剰分泌が起こります。通常は、コルチゾルの分泌によってACTH分泌抑制作用が働きますが、下垂体性副腎皮質機能亢進症ではこのフィードバック抑制作用が欠如するため、副腎皮質からのコルチゾル分泌の増加にも関わらず、ACTHの過剰分泌が持続します。ACTHとコルチゾルの分泌は間欠的なので、一次的に正常になることもあります。

副腎腫瘍

副腎腫瘍が副腎皮質機能亢進症の原因となることもあります。副腎皮質腺腫や腺癌が発生します。副腎皮質腺腫は、周囲の組織に浸潤したり、肝臓や肺に転移したりします。副腎の腫瘍は必ずしも両側性に起こるわけではありません。

副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症では、コルチゾルは、自律的に、機能性を持って、下垂体非依存的に、不規則に、過剰に分泌されます。副腎腫瘍から産生されるコルチゾルは、血中ACTHを抑制して、罹患していない副腎皮質の萎縮と、罹患している副腎の正常細胞の萎縮を引き起こします。

細胞の萎縮によって、副腎の大きさが非対称的になって、腹部エコー検査で明確に判断可能になります。これらの腫瘍の多くには、ACTH受容体があって、外因性のACTHの投与に反応します。副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症では、デキサメタゾンを用いた下垂体-副腎皮質の検査に反応しません。

医原性副腎皮質機能亢進症

アレルギー疾患や免疫介在性疾患の治療のために過剰のステロイドを投与された結果として起こる副腎皮質機能亢進症があります。眼や耳、皮膚への塗布薬でも、長期間の使用で起こることがあります。下垂体から副腎への反応性は正常ですので、長期にわたるステロイドの過剰投与は、血中のACTHを抑制して、両側性の副腎皮質の萎縮を引き起こします。副腎皮質機能亢進症の症状を呈しますが、ACTH刺激試験では、副腎皮質機能低下症と同じ結果を示します。

症状

副腎皮質機能亢進症は、中年齢から高齢の犬で発生が多く、小型犬や中型犬に多い傾向があります。多くみられる症状は、多飲・多尿、多食、パンティング、腹部膨満、内分泌性脱毛、軽度の筋虚弱、元気消失です。

来院する主訴で多いのは、多飲・多尿と、両側性対称性内分泌脱毛、パンティングです。正確な診断を行うために、血液検査や尿検査を行って、ALP活性の上昇や等張尿をしっかり評価しましょう。副腎皮質機能亢進症は、インスリン抵抗性の原因にもなりますので、糖尿病を引き起こします。副腎皮質機能亢進症を併発している糖尿病の犬では、副腎皮質機能亢進症を示唆する症状や所見を見逃すことが多々ありますので、注意しましょう。

下垂体巨大腫瘍

下垂体腫瘍が大きくなって、視床下部や視床まで広がると、下垂体性副腎皮質機能亢進症の犬では、神経症状がみられるようになります。沈うつ行動(昏迷)がよくみられる神経症状です。

その他の症状には、食欲不振、徘徊、運動失調、旋回などがみられます。著しく視床下部が圧迫されると、無渇、体温調整の欠如、脈の不整、昏睡状態になるなど、自律神経系の機能障害に関する異常が現れてきます。下垂体腫瘍の診断手がかりになる血液検査所見はなく、診断にはCTやMRIが必要になります。

医原性合併症(肺血栓塞栓症)

長期のステロイド過剰投与に起因して、二次的に合併症が起こることがあります。厄介なのは、肺血栓塞栓症で、副腎腫瘍を摘出した犬でよくみられます。血栓が、腎臓、消化管、心臓や中枢神経系に影響することがあります。

発生要因には、ステロイドがプラスミノーゲン活性化因子阻害因子の放出を促すことによるフィブリン溶解の抑制、全身性高血圧、蛋白喪失性糸球体腎症、血清アンチトロンビンⅢ濃度の減少、どれか凝固因子濃度の上昇、ヘマトクリット値の上昇が考えられます。

症状は、急性の呼吸困難や起坐呼吸です。胸部X線検査で肺水腫や胸水が認められることもありますが、呼吸困難があるのに、胸部X線所見が正常で、大きな気道に閉塞がない場合は、肺血栓塞栓症を疑います。治療は、肺血栓塞栓症の項目に記載のように行います。酸素吸入も必要なことがあって、予後にも注意しながら、治療を行ってください。

診断

副腎皮質機能亢進症が疑われたら、徹底的に検査しましょう。血液検査、尿検査、X線検査、腹部エコー検査などを行って、副腎皮質機能亢進症を疑う指標を評価するとともに、併発症があれば特定します。エコーは、副腎の大きさも計測できますので、有用です。さらに、内分泌系の検査を行って、確定診断や病変部位の特定をしましょう。

血液検査で、副腎皮質機能亢進症を疑う所見は、アルカリホスファターゼ(ALP)活性とコレステロール値の上昇と、ALTと血糖値の軽度な上昇です。ALPの上昇は、コルチコステロイドによる肝細胞の小管膜からのALPアイソザイムの誘導によるものです。多くの犬は、150IU/L以上の上昇を認めますが、1000IU/Lを超える場合もあります。かと言って、ALP活性の上昇と副腎皮質機能亢進症の重症度との相関はありません。肝細胞の壊死や肝不全とも関連しません。但し、ステロイドの投与や他の薬剤、糖尿病、原発性肝疾患、膵炎、うっ血性心不全、腫瘍などでもALPの上昇が認められるので、鑑別が必要です。

副腎皮質機能亢進症の犬の尿比重は、1.020以下であるのが通常です。尿の濃縮能は維持しています。蛋白尿もよくみられます。高血圧や糸球体腎炎、糸球体硬化症によって起こります。蛋白尿は、治療を始めれば減少して治まります。

尿路感染が、併発症として一般的です。低張尿やグルココルチコイドによる抗炎症作用によって、尿中の細菌や炎症細胞の見つからないことが多いのですが、副腎皮質機能亢進症が疑われたときは、膀胱穿刺を行って尿を採取して、細菌培養や感受性試験を行っておく方がいいと思います。

画像診断

副腎皮質機能亢進症の特徴的なX線検査所見は、肝腫大、多尿による二次的な膀胱拡張や、気管・気管支や皮膚、腹部の血管における異栄養性石灰化、です。副腎付近に軟部組織腫瘤や石灰化が認められることもあります。それは、副腎の腫瘍を示唆する所見です。

腹部エコー検査は有用です。副腎の大きさと形状を確認できますし、同時に、膀胱結石や腫瘍による血栓なども見つけることが可能でしょう。副腎皮質機能亢進症の症状を呈している犬の副腎が、両側とも正常な大きさであった場合や、両側対称性に腫大(最大径0.8cm以上)していたら、下垂体性副腎皮質機能亢進症と考えられます。

大きな副腎腫瘤があると、最大径が3cm以上になって、辺縁が不規則になって、周囲の血管への浸潤や隣接する臓器への圧迫が起こることもあります。多くは、副腎腺癌が疑われます。副腎の大きさは、非対称で、片側が腫瘍で大きくっていると、反対側の正常な副腎は萎縮してしまいます。エコーで検出できないこともあります。かと言って、腫瘍と反対側の副腎の大きさが正常だから副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症ではない、ということでもありません。副腎皮質機能亢進症の症状を示しておりながら、副腎腫瘤とその反対側の副腎が正常もしくは大型の副腎であるなら、下垂体性副腎皮質機能亢進症が併発している可能性がありますし、褐色脂肪腫になっているかも知れません。さまざまな大きさの結節を複数含む副腎が、両側性に腫大しているなら、巨大結節性過形成が示唆されます。

CTやMRI検査は、副腎の大きさや対称性の評価もさることながら、下垂体の腫瘍の確認にも有用です。神経症状を呈している犬には、実施するといいと思います。

下垂体-副腎皮質の内分泌検査

副腎皮質機能亢進症を疑う症状を示す犬に対して、血液検査、尿検査、画像診断を行って副腎皮質機能亢進症が仮診断できたら、確定診断を行う内分泌検査を行うといいでしょう。尿コルチゾル/クレアチニン比、ACTH刺激試験、低用量デキサメタゾン抑制試験、経口デキサメタゾン抑制試験が考えられます。これらの検査によって、原因が下垂体性なのか、副腎腫瘍によるものなのか、を調べます。結果に疑問がある場合には、数ヵ月後に、もう一度検査することをお勧めします。もしそこでも結果に矛盾が生じたら、さらに再検査を行うのか、治療を開始するかは、獣医師の判断です。

尿コルチゾル/クレアチニン比

ストレスのない、自宅での自然排尿を採取して検査に用います。副腎皮質機能亢進症の犬では、尿コルチゾル/クレアチニン比は、高値を示します。尿コルチゾル/クレアチニン比が正常であれば、副腎皮質機能亢進症は強く否定されるので、スクリーニングには最適の検査です。しかしながら、尿コルチゾル/クレアチニン比が増加しているから副腎皮質機能亢進症という判断はできません。

検査 方法 結果 解釈 尿コルチゾル/

クレアチニン比自宅で採尿 正常

増加クッシング症候群ではない

他の検査を行う(クッシングかも...)

低用量デキサメタゾン抑制試験

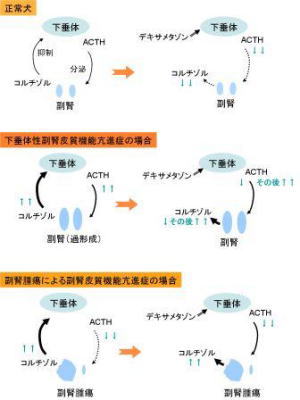

正常な犬では、低用量のデキサメタゾン(0.01mg/kg)の静脈内投与によって、下垂体からのACTH分泌が抑制されて、血中コルチゾルの持続的な低下が引き起こされます。下垂体性副腎皮質機能亢進症の下垂体は、デキサメタゾンによるフィードバック抑制に対して抵抗性を示して、デキサメタゾンの代謝クリアランスを異常に亢進します。そこに低用量のデキサメタゾンが投与されると、血清コルチゾル濃度は一時的に抑制されますが、正常犬とは違って、投与8時間後になると抑制されなくなります。なので、4時間後はコルチゾルが低値を示して、8時間後にコルチゾルが高値(1.5μg/dL以上が目安)を示す場合は、下垂体性副腎皮質機能亢進症であると判断できます。

副腎腫瘍では、ACTHの刺激とは無関係に、血清コルチゾル濃度は高いままであり、デキサメタゾンもコルチゾルの濃度に影響を与えません。4時間後のコルチゾルが高値(1.5μg/dL以上)で、8時間後もコルチゾルが高値(1.5μg/dL以上)を示すと、副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症である可能性も考えられます。下垂体性副腎皮質機能亢進症である可能性も残されていますが、いずれにしても、副腎皮質機能亢進症であることは診断できます。

デキサメタゾンを用いる理由は、血中コルチゾルを測定する際に用いる放射性免疫測定法に干渉しないからです。この検査は、副腎皮質機能亢進症の鑑別に信頼性が高い検査です。但し、抗痙攣薬、ストレス、興奮、外因性グルココルチコイド、副腎以外の疾患にも影響を受けることがありますので、注意しましょう。検査をするときは、犬にストレスをかけないように慎重に行いましょう。

検査 方法 結果 解釈 低用量

デキサメタゾン

抑制試験デキサメタゾン0.01mg/kg、iv

コルチゾル測定(4hr&8hr後)4時間後↓ 8時間後↓

4時間後↓ 8時間後↑

4時間後↑ 8時間後↑正常

クッシング

クッシング

経口デキサメタゾン抑制試験

尿コルチゾル/クレアチニン比を調べて、副腎皮質機能亢進症の診断を行います。初めに、2日連続して、朝の尿を採取してもらいます。尿は、冷蔵保存しておいてもらえば大丈夫です。2日目の尿を採取した後、デキサメタゾン(0.1mg/kg)を8時間ごとに3回、経口投与してもらいます。翌日、3日目の尿を採取したら、尿を持ってきてもらって、尿コルチゾル/クレアチニン比を測定します。

最初の2日間の尿のどちらかに異常が認められたら、副腎皮質機能亢進症の可能性が強くなります。どちらも正常値なら、副腎皮質機能亢進症ではない、と判断していいでしょう。3日目の尿コルチゾル/クレアチニン比が、異常値の50%以下であれば、デキサメタゾンによって反応して抑制されたと考えられます。結果、下垂体性副腎皮質機能亢進症と思われます。

デキサメタゾンで抑制されなかったら、下垂体性なのか、副腎腫瘍によるものかわかりませんが、副腎皮質機能亢進症である、という結論になります。

ACTH刺激試験

ACTH製剤を投与して、投与前と投与1時間後の血清コルチゾル濃度を測定します。高値なら副腎皮質機能亢進症の疑い、増加しないか低値ならば、医原性副腎皮質機能亢進症、もしくは副腎皮質機能低下症が示唆されます。また、この検査は、ミトタンやトリロスタンによる治療効果を評価するために用いることもあります。

高用量デキサメタゾン抑制試験

副腎腫瘤になると、下垂体からのACTHの分泌に関係なく、コルチゾルが放出されます。そのため、コルチゾルの産生が腫瘍によるものならば、デキサメタゾンの用量に関わらず、コルチゾルの分泌は抑制されません。デキサメタゾンによる下垂体腫瘍のACTH分泌抑制反応は用量によりますが、高用量で投与すれば、下垂体性副腎皮質機能亢進症による下垂体からのACTH分泌が抑制されます。

高用量デキサメタゾン(0.1mg/kg、iv)を投与して、8時間後のコルチゾルを測定し、高値であれば、副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症が強くうたわれます。検査手技や評価方法は、低用量デキサメタゾン抑制試験と同様です。

内因性ACTH濃度

副腎皮質機能亢進症の診断に対する腹部エコー検査、尿コルチゾル/クレアチニン比測定、低用量デキサメタゾン抑制試験の信頼性は高いので、内因性ACTHを必ずしも測定する必要はありません。測定する場合としては、副腎腫瘤があるのに低用量デキサメタゾン抑制試験でコルチゾルが抑制される症例、両側性の副腎腫大があるのに、低用量デキサメタゾン抑制試験で抑制されない症例、が考えられます。

副腎腫瘍による副腎皮質機能亢進症と医原性副腎皮質機能亢進症の場合は、ACTH分泌は抑制されていて、下垂体性副腎皮質機能亢進症では過剰なACTH分泌が起こっています。

治療

治療には、薬物療法と副腎摘出、実施可能であれば、放射線治療があります。

犬の副腎皮質機能亢進症の主な治療薬

薬剤 作用機序 用量 ミトタン 副腎皮質の溶解 50mg/kg/日を、分割投与(BID) トリロスタン コルチゾル合成阻害 0.5~1.0mg/kg、BID ケトコナゾール コルチゾル合成阻害 5mg/kg、BID

薬物治療

ミトタン

下垂体性副腎皮質機能亢進症の治療薬に一般的に用いられて、副腎腫瘍に対しては、副腎摘出の代替治療として使われます。ミトタンを用いるときは2種類の方法があって、副腎皮質機能低下症を起こさずに副腎皮質機能亢進症の状態を改善させる方法と、副腎皮質を破壊して副腎皮質機能亢進症から副腎皮質機能低下症に転換する内科的副腎摘出治療、があります。後者は、ミトタンに対して反応がなくなった犬に対して用いるのがいいかと思います。

- 治療導入期

- ミトタンの導入用量は、50mg/kgを、分割して1日2回投与を行います。多飲がない犬や、糖尿病を併発している犬では、25mg/kg/日に減量して投与します。消化管内に脂肪があると吸収がよくなりますので、オリーブオイルなどと一緒に食事に混ぜて投与すると効果的かも知れません。薬が効きすぎて、副作用がでることもあるので、プレドニゾロン(0.25mg/kg)を処方しておいて、元気消失、食欲低下、嘔吐がみられたら服用してもらいましょう。

- 食欲、活動量、飲水量を観察しながらの投与を行いますが、自宅での投薬になりますので、飼い主に、十分な説明をしておきます。副作用があれば、すぐに獣医さんに連絡しましょう。食欲の低下がみられて、飲水量が正常範囲内(80mL/kg以下)に低下したら、導入期は終了です。

- 治療効果をみるために、ACTH刺激試験を行います。ミトタンの投与は、血清コルチゾル濃度が正常範囲内(2~5μg/dL)になるまで続けます。副腎皮質機能低下症状が発現しても、ミトタンの投薬は中止しましょう。50mg/kg/日の投与を行えば、多くは1週間前後で症状の改善とコルチゾル濃度の低下がみられます。

- 効果の発現が遅い場合は、投与量の不足、吸収不良、肝臓の代謝酵素阻害による血中濃度の低下、副腎腫瘍の存在などが考えられます。下垂体性副腎皮質機能亢進症にはよく反応するはずですので、投薬に対する反応が悪い場合は、腹部エコーの再検査を行うことも考慮しましょう。

- 維持療法

- 症状の再発を防ぐために、ミトタンを定期的に投与します。血清コルチゾル濃度が5μg/dL以下で、犬が元気であれば維持期に入ります。

- 初期の維持量は、50mg/kg/週、です。1週間に1回の投与とするか、もしくは、2~3回に分けて投与しても構いません。分割投与した方が、副作用の発現は少ないでしょう。

- ACTH刺激試験でコルチゾル濃度が2μg/dL以下になれば、ミトタンの投与量を、25mg/kg/週に減らします。逆に、副腎皮質機能低下症の症状がみられたら、ミトタンの投与は中止して、プレドニゾロン(0.25mg/kg、SID)の投与を始めます。

- 少なくともACTH刺激試験は、1ヶ月に1回は行って、コルチゾル濃度を2~5μg/dLの範囲内に維持するよう、ミトタンの投与量と投与回数を調整します。

- ミトタンの投与を続けていると、ミトタンの抗副腎皮質作用に対する拮抗作用が生じて、効果がなくなってきます。長期の投与を行っている犬では、投与量や投与回数を増やさなくてはならなくなります。犬によっては、ミトタンに感受性を示さなくなることもあり、副腎皮質機能亢進症の治療が困難になってしまいます。その場合は、内科的な副腎摘出治療への移行、ケトコナゾールやトリロスタンによる治療で代替する必要があります。

- ミトタンの副作用

- ミトタンに対する感受性が高い犬や、過剰投与によるグルココルチコイドの欠乏、重度な場合はミネラルコルチコイドの欠乏で起こります。症状は、嘔吐です。異に対する不快感があるようで、分割投与や投与間隔をあけることで軽減できます。

- 副腎皮質機能低下症にも気をつけましょう。元気消失、食欲不振、嘔吐や下痢があると、要注意です。副腎皮質機能低下症であれば、プレドニゾロン(0.25~0.5mg/kg)を経口投与すれば、改善します。開始用量で5日程度、以後、1~2週間かけて漸減します。

- 副作用が出たら、ミトタンの投与は中止します。ACTH刺激試験でコルチゾル濃度を測定して、再開時期を決定します。目安は、コルチゾル2μg/dL以上に達してからです。再開時は、ミトタンの1週間投与量を減らします。

- 過剰投与を続けると、最終的には低アルドステロン症になります。ステロイドにも反応しなくなって、ミネラルコルチコイドの欠乏が考えられます。こうなると、持続型のミネラルコルチコイド製剤であるピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)を投与する必要がありますが、これは、日本では手に入りません。個人輸入は可能です。初期用量は2 mg/kg(筋肉内または

皮下投与)です。- 昏迷、徘徊、旋回、発作、運動失調、盲目などの神経症状が起こることもあります。神経症状は一時的なものですが、ミトタン投与後、24~48時間、持続します。ミトタンの長期投与で起こることが多く、投与量と投与回数を調節して、場合によっては投薬を一時控えると、軽減します。

- 糖尿病の併発

- 副腎皮質機能亢進症では、糖尿病の併発がよくあります。副腎の機能亢進がインスリン抵抗性を起こして、潜在的な糖尿病が明らかになると考えられます。

- 副腎皮質機能亢進症と糖尿病の併発では、インスリンの投与での血糖コントロールが困難で、副腎皮質機能亢進症を治療しないと血糖コントロールができません。なので、初めは副腎皮質機能亢進症の治療に専念します。

- インスリン療法は行いますが、血糖値の積極的なコントロールは不要です。ケトアシドーシスと重度の高血糖を防ぐために、中間作用型のインスリンを、低めの用量(0.5~1.0U/kg)で1日2回投与を行えばいいでしょう。

- 副腎皮質機能亢進症も糖尿病も多飲・多尿を示すので、副腎皮質機能亢進症が改善されても、血糖がコントロールされないと、多飲・多尿が継続することがあります。しかしながら、副腎皮質機能亢進症が治療されるとインスリン抵抗性は改善して、組織のインスリン感受性も高くなります。なので、低血糖を防ぐために、飼い主に、尿糖の検査を1日2~3回程度行ってもらいましょう。

- 尿糖が陰性であれば、インスリンの投与量を25~50%減らして、ACTH感受性試験を行います。副腎皮質機能亢進症が管理され、ミトタンの維持療法が開始できたら、必要に応じて血糖の厳密な管理とインスリン療法による血糖値の調節を行います。

- 内科的な副腎摘出

- ミトタンへの感受性がなくなった症例では、ミトタンの意図的な過剰投与で、副腎皮質の完全な破壊を起こして副腎摘出状態にしてしまいます。副腎皮質機能不全に対する治療が、生涯、必要となります。

- 処置は、ミトタン:75~100mg/kgを、1日3~4回に分けて、25日間連続投与します。吸収率を上げるために、食事とともに投与します。

- プレドニゾロン(0.1~0.5mg/kg、BID)とミネラルコルチコイド療法は、ミトタン投与3日目から開始します。25日間の投与が終了したら、プレドニゾロンの用量は漸減します。

- 1/3の症例で、副腎皮質機能亢進症の再発の可能性がありますので、定期的なACTH刺激試験による血清コルチゾル濃度の測定は欠かせません。

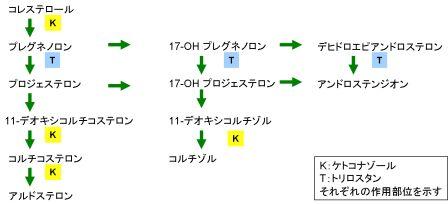

トリロスタン

トリロスタンは、副腎におけるプレグネノロンのプロジェステロンへの変換を触媒する3-β-ヒドロキシステロイドジヒドロゲナーゼの競合的拮抗薬です。最終的には、コルチゾルの生成阻害によって作用を発現します。

トリロスタンは、副腎皮質機能亢進症に対して非常に有効な薬剤で、下垂体性副腎皮質機能亢進症の第一選択薬として使うことも多く、ミトタンが効かなかったり、ミトタンに耐性が生じた場合の代替薬としても使われます。副腎摘出手術の前に、代謝異常を改善するためにも用いられます。

投与量は、0.5~1mg/kgで開始して、1日2回の投与が副作用も少なく、症状を良好にコントロールできます。トリロスタンの投与量と投与回数は、症状の改善がみられるまで、必要に応じて調節します。投与量の調節は、ACTH刺激試験の結果に基づいて行います。概ね2週間ごとに、血清コルチゾル濃度と電解質濃度を測定しましょう。測定は、トリロスタン投与、4~6時間後に行います。血清コルチゾル濃度は、2~5μg/dLの範囲内にコントロールします。電解質は、低アルドステロン症を確認するために測定します。異常があれば、低ナトリウム血症と高カリウム血症が認められます。

副作用は、元気消失、嘔吐、低アルドステロン症による電解質異常などです。ときおり、副腎皮質の壊死が起こることがあって、それが重度な症例では、不可逆性の副腎皮質機能低下症が発生する可能性があります。

ケトコナゾール

ケトコナゾールが、可逆的に副腎のステロイド合成を阻害するので、副腎皮質機能亢進症に効果を示します。初期投与量は、5mg/kg、1日2回投与です。投与開始から2週間後に、ACTH刺激試験で投与量を調節しましょう。治療目標は、トリロスタンと同じです。

腸管からの吸収が悪い犬がいて、ケトコナゾールに反応しない犬がいます。副作用は、副腎皮質機能低下症によるもので、元気消失、食欲不振、嘔吐、下痢などが認められます。副作用の頻度が高いことがケトコナゾールによる治療の弱点ですが、治療の費用はミトタンやトリロスタンより安くなります。肝臓に何らかの疾患を持っている犬も、ケトコナゾールの副作用が強く出てしまうことがありますので、投与する時は注意しましょう。

副腎摘出

副腎腫瘤を外科的に摘出する選択肢というのは多くないのですが、腫瘤が小さく、転移がないこと、周囲の組織や血管への浸潤がないこと、麻酔の危険性が少ない、高血圧ではない、血栓塞栓症の併発する可能性が低い、などの条件が揃えば、行うことがあります。腫瘤が大きいと、摘出も困難になり、合併症の危険も高くなります。そうこともあって、ミトタンによる内科的な副腎摘出処置や、トリロスタンによる治療が好まれます。

副腎の摘出手術で最も危惧すべき合併症は、血栓塞栓症です。術中や、術後72時間以内に起こることが多くて、致死率も高くなります。やむを得ず手術をする場合、血栓塞栓症を減らすために、手術前3~4週間、トリロスタンを投与しておくと、代謝異常の改善によって、合併症の危険率が下がります。他には、アンチトロンビンⅢを補充する目的で、手術中に血漿輸液を行うことや、手術の前後にヘパリン療法やその他の抗凝固療法を行うことが考えられます。術後、数時間後から犬を、短時間・頻回に散歩させて、血流を促して血栓の形成を防ぐ手段などがありますが、それでも血栓塞栓症の起こる可能性が高いので、果たして、手術をすべきなのかどうか、と考えてしまいます。

ステロイド療法は、高血圧を悪化させて水分過多を引き起こしますので、血栓塞栓症の危険性を増大させます。副腎摘出術の前には、行わないように。手術後は、例外なく、低コルチゾル症が起きるので、デキサメタゾン(0.05~0.1mg/kg)を静脈内輸液に入れて、6時間以上かけて投与しましょう。嘔吐が起こらず、経口投与が可能になるまで、デキサメタゾンは、1日に0.02mg/kgずつ漸減しながら、12時間間隔で、静脈内投与します。3日程度で経口投与が可能になると思いますが、経口投与が可能になったら、プレドニゾロンを0.25~0.5mg/kgで、1日2回投与します。状態が良くなってきたら、投与回数を1日1回に変更します。3~4ヶ月で、漸減していきましょう。但し、両側副腎を摘出した場合は、プレドニゾロン(0.1~0.2mg/kg)の継続的な投与が必要になります。

術後は、電解質濃度も頻繁にモニタリングして、低ナトリウム血症・高カリウム血症を監視します。ナトリウム濃度が135mEq/L以下、カリウム濃度が6.5mEq/L以上になれば、ミネラルコルチコイド療法を行います。ピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)を、2mg/kg(筋肉内または皮下投与)します。ほとんどの犬は、1回の注射で3~4 週間、電解質が正常化します。4週後の電解質が正常であれば、それ以上のDOCP療法は不要です。まだ低ナトリウム・高カリウム状態であれば、DOCPを再投与しますが、用量は半分に減らして、4週間後に電解質を測定します。

予後

下垂体性副腎皮質機能亢進症では、CTやMRI検査で下垂体の腫瘍が確認されますが、腫瘍が大きくなると、神経障害を起こします。放射線治療によって、腫瘍が小さくなれば、症状が軽減、消失しますが、なかなかそこまでの治療には踏み切れないのが実情です。副腎皮質機能亢進症で、神経症状が出てしまうと予後不良と考えておきましょう。一般的に、下垂体性副腎皮質機能亢進症の予後は、悪くありませんが、腫瘍の進行度合いに左右されると考えていいかと思います。

副腎摘出後、腫瘍が腺腫であったり、転移がない場合は、予後は比較的良好です。転移のある副腎皮質腺癌は、副腎腫瘍の副腎皮質機能亢進症にはよくある所見ですが、この場合、予後が悪く、1年以内に死亡することが多い。ある程度は、ミトタンやトリロスタンで症状が改善されますが、衰弱や合併症、加齢性の腎不全、うっ血性心不全などが原因で、死亡することがよくあります。

非定型クッシング症候群

副腎皮質機能亢進症の臨床徴候はあるけれども、内分泌検査の結果が正常であるか、不明確なものが、非定型クッシング症候群と呼ばれます。副腎皮質ステロイドホルモンの中間体(ステロイド前駆体)の均衡異常が原因と考えられています。コルチゾル合成に必要な酵素(21-βヒドロキシラーゼ、11-βヒドロキシラーゼなど)が相対的に欠乏して、合成経路の前段階であるステロイド前駆体の蓄積に繋がるのだろうと言われています。特に、17-ヒドロキシプロジェステロンの増加が顕著です。

ステロイド前駆体の増加は、副腎皮質機能亢進症の症状を引き起こすこともあれば、代謝経路を迂回してアンドロステンジオンなどの他のステロイドホルモンを過剰に産生します。治療は、低用量のミトタン(10mg/kg/日)か、トリロスタンの投与を行います。