消化器系の疾患/肝臓・胆道の疾患(犬)

肝臓・胆道の疾患(犬)

- 犬の肝胆道系疾患の特徴

疾患の種類 慢性肝実質性疾患が一般的

門脈圧亢進症を伴って、肝線維症や肝硬変に進行し易い

胆道系の疾患の発生は稀

二次性肝リピドーシスは、臨床的にはあまり問題にならない薬物・毒物の代謝活性 食べ物を漁ることが多く、毒素摂取の機会が猫より多い

酵素欠損はなく、代謝能力は猫より高いALPとステロイド性肝障害 ステロイド誘発性のALPアイソザイムを持っている。

ALPの半減期が長い。

副腎皮質機能亢進症が起こりやすい肝臓における

炭水化物と蛋白質の代謝ブドウ瘻を貯蔵するために、炭水化物を利用

食後のインスリン分泌に順応

低蛋白状態には、蛋白異化酵素活性を抑制する

アルギニン要求量が低い

タウリンは必須ではない

犬と猫の肝疾患の病因、病型、症状は、結構違います。犬では、慢性肝疾患が急性肝疾患より多くて、慢性の肝実質性疾患(いわゆる慢性肝炎)が一般的です。そして、多くは進行性の疾患で、肝線維症や肝硬変に移行します。猫にはない変化です。

犬の肝疾患の臨床症状は、猫よりもさらに特徴がありません。肝実質性疾患の場合、黄疸もそれ程なく、肝臓の再生能力が高いこともあり、肝実質の3/4程度が喪失されるまで、症状が発現しないようです。原因がわからないことが多いので、治療は疾患の進行を緩やかにして、症状を軽減することに主眼をおきます。

猫に比べると、門脈体循環シャントは多く、門脈圧亢進症も多い傾向があります。空胞性肝障害や二次性肝障害が極めて多く、診察時に原発性肝疾患と間違えることもあるので注意しましょう。

犬の肝疾患

原発性 二次性 一般的な疾患

慢性肝炎

先天性門脈体循環シャント

薬物・中毒性肝症

銅蓄積症

ステロイド誘発性肝症

脂肪肝(肝リピドーシス)

(糖尿病、甲状腺機能低下症に続発)

うっ血(心不全やフィラリア症)

特発性空胞性肝障害

反応性肝炎

(膵炎、炎症性腸症などからの続発)

転移性腫瘍稀な疾患

胆道系疾患

感染症

門脈低形成・微小血管異形成

肝動静脈瘻

急性劇症肝炎

肝膿瘍

原発性肝腫瘍

肝皮膚症候群

慢性肝炎

慢性肝炎の定義は、肝細胞のアポトーシス、壊死、単核球性または混合細胞性の炎症細胞の浸潤、肝細胞再生、線維化がある肝臓の疾患、です。文字だと、よくわかりませんが(笑) 炎症性肝疾患による肝酵素活性の上昇が4ヶ月以上継続していると、『慢性肝炎』と確定診断してもいいとも言われています。

慢性肝炎は、犬で、ごく一般的な疾患ですが、発症には犬種による偏りがあったりして、遺伝的な要因もあろうかと推察されます。慢性肝炎の原因は、頻発する割には、よくわからないのですが、比較的中年齢の犬で多い傾向が見られます。原因が不明なことが多いため、治療も対症療法を行うしかありません。銅の蓄積や中毒性の肝炎など、原因が判明していれば、特異的な治療が可能です。

特発性慢性肝炎

特発性の慢性肝炎の原因はよくわかりません。おそらく、ウイルス、細菌などの感染や毒物の暴露、場合によっては自己免疫疾患かも知れません。

症状は、肝実質量が減少して起こります。その結果、肝臓の機能不全を起こして、末期には門脈圧亢進症に進行してしまいます。肝細胞の腫大、線維化、胆汁うっ滞と黄疸が認められます。

炎症が進行すると、消化器症状、発熱と肝臓痛を引き起こします。さらに、多くの犬で窒素パランスが悪くなって、蛋白質性カロリーの栄養不良になります。肝機能不全が生じると、血液凝固不全や薬物の副作用が強く出るようになります。

門脈圧の亢進が、慢性肝炎と肝線維症で生じる重篤な合併症で、死亡することもあります。腹水、消化管潰瘍、肝性脳症が典型的な症状です。これらの症状がみられたら、要注意です。

線維化や肝細胞の腫大で、類洞が閉塞したり崩壊すると、門脈圧が上昇します。門脈圧は、正常動物では後大静脈の血圧より低いのですが、門脈圧が静脈圧を超えると(門脈圧亢進症)、脾臓のうっ血を伴った内臓のうっ血、腸管壁の浮腫、そして最終的には腹水が貯留します。腹水の貯留には、レニン・アンジオテンシン系の活性化によるナトリウムの保持と循環血流量の増加が関連しています。

門脈圧の上昇が持続すると、既存の非機能性血管が開通してしまい、後天性の門脈体循環シャントへ進行してしまうことがあります。後天性門脈シャントが起こると、門脈血の一部が肝臓を通過せずに、直接、肝静脈に流れ込んでしまいます。これが肝性脳症の原因になってしまいます。

後天性門脈シャント血管は、亢進した門脈圧を下げることに少なからず寄与しているので、血管を結紮すると、内臓のうっ血を引き起こして致死的な状態に陥ります。なので、禁忌事項です。後天性門脈シャントによる肝性脳症は、内科的にコントロールしなければなりません。

消化管潰瘍も、慢性肝炎の犬の死因の一つなのですが、シャント血管は、出血を軽減するなどの症状軽減に役立っていると考えられます。

- 症状

- 慢性肝炎の症状が現れる頃には、犬の肝臓の3/4以上は障害を受けています。場合によっては、死亡する1ヶ月前になって初めて症状がみられ、末期の肝硬変を呈していることもあります。ALTの高値傾向がみられる犬は、定期的に血液検査を行ってモニタリングしておくのがいいでしょう。ALTの高値が続くなら、必要に応じて、肝生検を行ってもいいと思います。

- 発現する症状の多くは、軽微で、一進一退でもあり、みられる変化は、非特異的ですので、飼い主も見逃し易いですし、他の疾患との鑑別も難しいものがあります。嘔吐や下痢、食欲不振、多飲多尿がみられたら、先ずは、血液検査をしてみましょう。

- 黄疸と腹水が、病気の初期から見られることもあります。腹水は、門脈圧が亢進している可能性が高いので、より疾患が進行していると考えてもいいでしょう。肝性脳症は、末期にみられます。後天的門脈シャントが強く疑われます。

- 肝機能障害や消化管症状により、蛋白質カロリーの栄養不良がみられることもあります。痩せていたり、元気がなかったら、慢性肝炎も疑ってみることが必要です。

慢性肝炎と「確定診断」するのは難しいですが、もし明確な原因があればそれを治療、でなければ、血液検査や腹部X線検査、腹部エコー検査から、おそらく慢性肝炎でしょう、という診断の下、対症療法を行うしかありません。

診断の手助けには、肝酵素(ALT、AST)、胆汁うっ滞を示す酵素(ALP、GGT)の上昇、BUNとアルブミンの低値、高ビリルビン血症などがあります。ALTの持続的な高値には気をつけましょう。ALPは、ステロイドの投与でも上昇しますので、投与歴も確認します。X線検査では、小肝症が認められることが多いのが特徴です。エコー検査でも同様の所見と、高エコー源性や腹水もみられることがあります。確定診断には、生検が必要となりますが、肝生検前には、凝固系検査を行うことは、肝疾患では必須です。

治療と予後

食事

摂取した栄養素は、腸管で吸収された後、先ずは、肝臓に運ばれます。肝臓は、栄養素の代謝で重要な役割を担う部位でもありますので、食事管理は、肝疾患の犬で、大切な治療の一つになります。

肝疾患では、代謝経路が障害を受けています。慢性肝炎の犬では、蛋白質カロリーの栄養不良が生じてることが多いので、過度な栄養制限はあきません。食事は、少量を、頻回(1日4~6回)給餌、嗜好性がよいことが必要です。良質で、十分な量の食事で、肝臓の再生と機能回復が期待できます。

肝疾患の犬に対する食事管理

成分 管理方法 蛋白質 高品質で、高消化性の蛋白質を、通常量、給餌します。全ての必須アミノ酸が、最適量含まれていること、残渣が残って大腸で細菌による分解でアンモニアが発生しないこと、肝臓の代謝能力に対して過剰にならない量を維持すること、血中アンモニア濃度を増加させない量で管理すること、が大切です。

必要に応じて、チーズや鶏肉(ささみ)で補給してあげましょう。脂肪 脂肪便が発現した場合に限って制限します。重要なカロリー減なので、過度な制限をするべきではありません。胆汁うっ滞や門脈高血圧が確認されたら、高脂肪食を与えることに対しては考慮しましょう。 炭水化物 炭水化物の代謝不全が起こっていることが多いので、消化の良いものを与えてやることを心掛けましょう。脂肪と蛋白質からの糖新生が軽減できます。 食物繊維 便秘を防ぐために重要です。便秘で糞便が大腸内に貯留すると、アンモニア産生が起こり、肝性脳症を悪化させる要因になります。

適切な量の食物繊維は有効ですが、多すぎたり、ビートパルプのような水分を必要以上に吸収するものは避けましょう。栄養素の消化・吸収を妨げてしまうこともあります。無機質:亜鉛 犬でも慢性肝炎で亜鉛欠乏症が起こっている可能性があるので、適量を供給しておくことは、論理的には有効です。アンモニアの尿素回路と筋肉代謝に利用されるので、肝性脳症が軽減する可能性もあります。

腸管からの銅の吸収を抑制するので、銅蓄積症では必須です。

亜鉛には、肝臓のコラーゲン蓄積を軽減させる作用、リソソーム酵素を安定化する作用、抗酸化活性作用もあるので、慢性肝炎での亜鉛補給が推奨されます。無機質:鉛 銅含有量の低い、亜鉛含有量の高い食事を。 脂溶性

ビタミンビタミンE:抗酸化作用により肝毒性から細胞を保護します。

ビタミンK:血液凝固時間の延長している場合に必要です。

ビタミンAとD:補給しない。

ビタミンAは肝障害、Dは組織内にカルシウム沈着の原因となります。水溶性

ビタミンビタミンB群:多飲多尿で喪失量が増加するので、補給(2倍量)しましょう。

ビタミンC:補給しない。銅や鉄による組織障害が増強される可能性があります。重要なのは、食事中の蛋白質含有量です。高品質で、高消化性の蛋白質を給与することが、肝臓の負担を軽減して、未消化の蛋白質量を減少させることに重要です。未消化の蛋白質が大腸に到達してしまうと、アンモニアに転換されてしまいます。

薬物療法

特発性慢性肝炎の犬に対する薬物療法は、疾患の進行を遅くして、症状をコントロールするために行います。基礎疾患の原因がはっきりしている場合には、特異的な治療薬の投与が行われますが、生検を行わない場合は原因がほぼ特定できないので、非特異的に、利胆剤、抗酸化薬、食事療法などの治療を行います。

- ステロイド

- ステロイドの投与は、生検を必ず行ってから行いましょう。生検は、確定診断を行うために必要であると共に、禁忌となる薬物を除外するためにも必要な検査です。

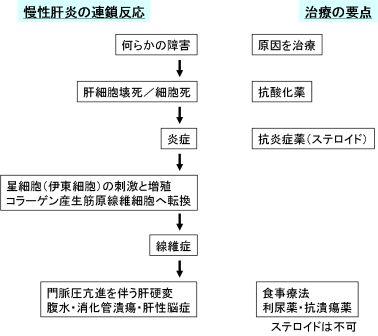

- ステロイドの投与目的は、免疫抑制ではなく、抗炎症作用や抗線維症作用目的です。形質転換してしまった星細胞(伊東細胞)のために、肝臓内に線維組織が沈着して、さらには、犬では炎症性細胞から産生されるサイトカインが星細胞を刺激して、コラーゲン産生細胞になってしまいます。ステロイドの抗炎症作用で、このサイトカインの産生を抑制して、星細胞に対する刺激も低下させて、線維組織の沈着を軽減させよう、という訳です。

- ステロイドの投与は、感染性の肝炎である可能性が除外した上で、炎症やわずかな線維化が起こり始めている初期段階に適用されます。投与量は、プレドニゾロンの抗炎症量:0.5mg/kg/日で開始して、徐々に漸減していきましょう。

- 一方で、門脈圧亢進症や末期の肝線維症、非炎症性線維症(肝硬変を伴わない門脈亢進症)へのステロイド投与は禁忌です。重大な消化管潰瘍が増悪して、予後が悪くなります。

- 他の抗炎症薬や免疫抑制剤

- 亜鉛やSAMe、ウルソには抗炎症作用があるので、積極的に用いることがあります。

- 犬の慢性肝炎が、免疫介在性であるという証拠が無いので、免疫抑制剤は避けましょう。

- 利胆剤

- 代表的な薬剤は、ウルソです。ウルソは合成親水性胆汁酸で、利胆剤であり、胆汁うっ滞における胆汁酸の貯蔵を調整する働きや、胆汁の肝細胞に対する毒性を軽減させる働きを持っています。推奨投与量は、10~15mg/kg/日、もしくは、この半分量で1日2回投与、です。

- 抗炎症作用と抗酸化作用も持っていて、SAMeやビタミンEと併用すると相乗効果が期待できます。生検なしで投与して構いません。

- 肝全胆管閉塞では使ってはいけません。無胆汁便が出ているときは、禁忌、と覚えておきましょう。

- 抗酸化薬

- SAMe(Sアデノシルメチオニン)は、グルタチオンの前駆物質です。中毒性肝症の犬で特に効果的です。胆汁に酸化作用があるので、胆汁うっ滞の症例にもいいです。空腹時に投与します。最近、日本で手に入らないんですけどね・・・

- ビタミンEは、5~25IU/kg、1日1回の投与がいいようです。ウルソとの相性がよく、慢性肝炎ではよく処方されます。

- 抗線維化薬

- アルカロイド由来のコルヒチンという、人の痛風に効く薬があるのですが、これがチューブリンと結合して、線維化を元に戻す可能性があります。推奨用量は、0.03mg/kg/日で、経口投与します。犬への副作用がほとんどないようです。

- 炎症性肝疾患や初期の線維化では、ストロイドで炎症を軽減させて抗線維症作用を期待することもできますが、疾患が進行して後期になり線維化が広範囲にわたると、ステロイドは投与できないこともあり、直接的な抗線維化薬であるコルヒチンを用いることがあります。

- 抗菌薬

- 上行性胆道感染が認められる症例、細菌感染(レプトスピラ)が原因であることが特定されれば、抗菌薬を第1選択薬として用いることがあります。

- レプトスピラ症の疑いには、アモキシシリン(20mg/kg、iv、BID)で治療を始めます。肝臓と腎臓の合併症による致死率を下げることができます。レプトスピラ症が確定したら、肝機能が正常化して、腎臓での保菌が解消されるまで、ドキシサイクリン(5mg/kg、経口、BIE)の投与を3週間継続します。

- 慢性肝炎の末期に、後天性門脈シャントによる肝性脳症が発現した場合も、抗菌薬を補助療法の一つとして使うことがあります。腸管からの毒素の吸収と、全身性感染の危険を軽減することが目的です。アンピシリン(10~20mg/kg、経口、BID)を長期間投与することになるでしょう。

- 肝毒性を示す抗生剤の投与は避けましょう。テトラサイクリンやエリスロマイシンは、やむを得ない理由(レプトスピラ症やバルトネラ症)が無い限り、使用すべきではありません。

感染性要因

人では、肝炎と言うと、B型肝炎ウイルスとかを思い浮かべますが、犬では、今のところ、慢性肝炎を引き起こすという確証のあるウイルスがありません。可能性は否定できないのですが。

同様に、細菌感染も報告されていますが、それが果たして感染源として重要なのかどうか、が不明です。

肝炎を起こす感染症として、臨床上、重要なのは、レプトスピラでしょう。特に、若齢犬で腹水を伴う慢性肝炎になる可能性があります。

組織学的には、門脈と肝葉内の炎症が認められます。この炎症は、好中球とマクロファージを伴うリンパ球形質細胞性の炎症です。肝臓の構造を破壊するような門脈と門脈周囲の線維化がみられることもあります。

毒物性要因

薬物や毒物の摂取による肝炎では、慢性的な経過よりも急性、壊死性肝炎を引き起こすことの方が多いでしょう。慢性肝炎を起こすものとしては、フェノバルビタールが慢性に肝毒性を生じることがあります。

アフラトキシンを始めとしたカビ毒は、慢性肝炎の原因となり得ます。犬は、拾い食い、ゴミ漁りをすることがあるので、飼い主、獣医師も認識できない毒物を摂取する可能性があります。

銅蓄積症

どうやらテリア種に好発する、遺伝性の疾患のようです。急性または慢性肝炎を引き起こします。疾患は、肝臓に限局して起こります。肝胆系の銅の排泄に関わる遺伝子の欠損症と考えられます。

貝やレバーは、銅の含有量が高く、それらを口にする機会が多いと発症することがあるようです。銅の摂取量と、ストレスや他の疾患による影響も受ける可能性があります。

急に多量の銅が蓄積されると、急性の劇症肝炎(肝細胞壊死)を起こして、銅が血中に急速に入って急性溶血性貧血を併発します。予後も悪く、数日で死亡します。

但し、多くの犬では、慢性的な経過を辿ります。慢性的な銅の蓄積と、ALTの持続的な高値による肝細胞の壊死や炎症、進行すると線維化して慢性肝炎になるわけです。この経過を辿ると、症状も、特発性慢性肝炎と同様の症状であり、特発性慢性肝炎と区別できません。確定診断には、肝臓の生検と肝組織中の銅濃度を測定するしかありません。

- 治療

- 急性の症状をみせている症例には、急性肝炎と同じ治療を行います。

- 慢性の症例には、食事療法と対症療法を行います。食事は、銅の含有量が低く、亜鉛の含有量の高い食事にします。投与する薬剤としては、抗酸化剤(SAMeなど)やウルソです。

小葉解離性肝炎

若齢の犬で認められる特発性の炎症疾患です。組織学的所見として、肝臓実質の線維性解離が、個々の肝細胞や小群の肝細胞の間隙に入り込む特徴を持っています。原因はよくわかりません。レプトスピラ症肝炎の組織所見と似ています。鑑別する必要はないですが・・・

治療には、慢性肝炎と同様の対症療法処置を行いましょう。

急性肝炎

急性肝炎の発生頻度は、慢性肝炎に比べると低いのですが、予後は悪くなります。肝機能が重度に失われると、致死的になります。治療の主眼は、補助療法と肝臓の再生を促す、という処置になります。肝細胞の再生を手助けして犬の生命力に賭ける治療方法しかないですが、疾患の急性期から快方に向かい始める犬では、給餌・治療を適切に行うことが出来れば、完全な回復が期待できます。

急性肝炎の原因として考えられるもの

感染性 犬アデノウイルス1型感染

新生子犬のヘルペスウイルス感染

レプトスピラ症

エンドトキシン血症熱性 熱中症 代謝性 銅蓄積症 中毒性

薬物誘発性アセトアミノフェン

カルプロフェン

水銀

キシリトール

フェノバルビタール

アフラトキシン

犬の急性肝炎の原因は、多くの場合、感染性、中毒性です。

ワクチン接種を行っていない犬では、犬アデノウイルス1型とレプトスピラの感染が重要です。銅蓄積症では、急性症状もあります。キシリトールが、犬には急性肝壊死を引き起こすことがわかっていて、死亡率も高いので、キシリトール入りのガムなどを不用意に与えないようにしましょう。

フェノバルビタールやアフラトキシンでも、急性肝炎になりますので、注意をしましょう。

- 症状

- 急性に、食欲不振、嘔吐、多飲、発作、昏睡や、肝性脳症、黄疸、発熱、腹部の疼痛、点状出血、吐血やメレナが認められます。中には、急速に門脈圧が亢進し、腹水や脾腫がみられることもあります。

- 原因によって現れる症状は異なりますが、肝細胞の広範囲な壊死、炎症性サイトカインや組織因子(第Ⅲ因子)の放出、急速な肝機能の低下による発現する症状です。

- 腎不全が重篤な合併症です。

血液検査では、肝酵素活性(ALT、AST)の著しい上昇がみられます。早期に黄疸がみられる症例では、ALP活性とビリルビン濃度の著しい上昇がみられます。低血糖と低カリウム血症や、腎不全の併発で高窒素血症もみられます。

止血異常は、血液凝固時間の延長と血小板減少が併発するのが特徴です。そうなると、播種性血管内凝固(DIC)に進行します。

急性病変なので、診断に画像診断は有用ではありません。また、確定診断には生検が必要ですが、重篤な急性疾患でもあり、現実的な処置ではありません。モタモタしている間に死亡することもありますし、迅速な治療で回復してくれると、生検をしている暇はありません。原因には、感染性か中毒性が多いので、薬物や毒物摂取の有無やワクチン接種の状態を問診で確認するほうが重要です。

- 治療と予後

急性劇症肝炎の治療は支持療法です。推奨される治療法は下記の通りです。

- 原因が同定できれば、それを治療

- 関連ありそうな薬物の除去(ex. アセトアミノフェンとか)

- レプトスピラの治療

- 輸液:血糖値と電解質濃度の管理をしっかり行う。

- 生理食塩水に、カリウムとブドウ糖を添加して、静脈内点滴を行いましょう。

- 排尿量を確認しながら、脱水を回復させますが、過剰な輸液や輸液貯留の悪化が起きないように注意が必要です。

- 必要に応じた血液凝固不全の治療:ビタミンKの考慮

- 急性肝性脳症の治療

- ラクツロースの浣腸を検討する。血糖値とカリウムの添加も重要です。

- 消化管潰瘍があれば治療

- 胃酸分泌阻害剤がいいでしょう。オメプラゾールなどです。

- 腹水があれば治療

- 必要に応じて、フロセミドやスピロノラクトンで治療しましょう。

- 感染性の合併症に対する抗菌薬治療

- 腸間由来の敗血症を予防しましょう。発熱していれば、点滴中に抗菌薬を入れて投与します。肝疾患に安全で、広域スペクトラムを持つ抗生剤を選択しましょう。

- 食事療法

- 発症から1~3日は絶食で構いません。その後は、高品質の蛋白質を通常量で給餌します。

支持療法の開始と同時に、基礎疾患が明らかにできれば、それに対する治療も行います。ステロイド剤は投与しません。消化管潰瘍や血栓症のリスクが大きくなり、予後が悪くなります。

急性劇症肝炎は、回復の見込みは低いので、インフォームドコンセントもしっかりと。場合によっては、無謀な治療を続けるのかどうか、を考えることも必要になることもあります。運よく快方に向かえば、完全に回復できる可能性は高いのですが、慢性肝炎に移行する場合もあります。

胆道系疾患

胆道疾患の発生は、猫に比べると犬は稀ですが、原発性胆道疾患と肝外胆管閉塞が認められます。一方、猫には発生しない、薬物反応が原因となる破壊性胆管炎によって重篤な胆汁のうっ滞が起きて、黄疸を呈することがあります。先天性肝嚢胞もみられます。

胆管炎と胆嚢炎

急性腸炎や膵炎から、上行性に胆管の感染が起こることが原因となっていると考えられます。症状としては、食欲不振、黄疸、嘔吐が急性に発症して、発熱を伴うのが特徴的です。

閉塞と胆嚢粘液嚢腫を除外した上で、エコー検査で診断するのがいいと思います。原因菌としては、腸内細菌が一般的ですが、抗菌薬に耐性を示す菌も多く、胆汁検体を採取して、培養と感受性試験を行う方がいいかも知れません。

治療は、抗菌薬療法です。

胆嚢粘液嚢腫

稀な犬の胆道系疾患の中では、比較的よくみられる疾患です。無菌性あるいは細菌性の炎症が胆嚢壁に生じること、胆嚢の運動性が障害されること、で粘液嚢腫を形成しやすくなると考えられています。脂質代謝異常との関連性も示唆されています。

症状は、無症状であることが多く、腹部エコー検査で偶然みつかることもあります。症状が出るとすれば、食欲不振、衰弱、嘔吐、黄疸など、他の胆道疾患と同様の症状です。胆嚢が破裂したり、胆汁性腹膜炎になると急性症状を呈します。

治療には、症状を示すなら、胆嚢摘出手術を行う方がいいでしょう。無症状なら、低脂肪食に、ウルソ(10~15mg/kgの1日量を、BIDで投与)とSAMe(20mg/kg、SID)の処方で改善する場合もあります。

肝外胆管閉塞

犬で起こる肝外胆管閉塞の原因で多いのは、急性膵炎による肝外胆管閉塞です。その他では、腸管内異物、腫瘍、横隔膜ヘルニアで胆管が巻き込まれて発症すること、胆管が傷害を受けた後に狭窄が生じこともあります。肝吸虫や胆石で起こることは稀です。

疑いのあるときは、腹部エコー検査で総胆管をチェックしてみましょう。完全に胆管が閉塞して、胆汁排泄が数週間に亘ると、無胆汁便が出て、ビタミンK反応性の血液凝固異常がみられ、尿検査ではウロビリノーゲンが欠如している状態が続きます。不完全閉塞では、他の胆道疾患と同じような症状がみられます。

治療は、完全閉塞では手術、不完全閉塞なら、ウルソ(20mg/kg)とSAMe(20mg/kg)の投与(po、SID)です。

胆汁性腹膜炎

腹部の外傷(交通事故など)で総胆管が傷害を受けたり、胆嚢疾患が重度に進行して破裂したり、診断時の穿刺による胆汁の漏れで起こったりします。胆汁は無菌なのですが、腹膜表面に接触することで細胞壊死を起こして透過性が変化して腸管壁を通り抜けた細菌が感染してしまう、ということです。放っておくと、循環血液量の減少や敗血症が認められることがあります。

基礎疾患によって初期症状は異なりますが、典型的な症状は、黄疸、急性に増悪する嘔吐、食欲不振、抑うつ、体重減少、腹部の鈍痛です。進行すれば、発熱、腹腔内漏出液(炎症性腹水)が認められます。血液検査では、高ビリルビン血症、ALP・GGT活性の上昇、ATLの中程度の上昇がみられます。

腹部X線検査所見で、肝臓の腫大と胆嚢部に大きな腫瘤状の陰影が観察されます。ガス産生菌が上行性に感染すると、ガス像がみられます。エコー検査でも病変の確認は可能ですが、鑑別診断は非常に難しいです。長時間の絶食による胆汁排泄遅延が胆嚢の拡張を引き起こしている場合もありますし、高齢犬の嚢胞過形成や上皮性ポリープの形成は通常所見であり、胆石と間違えないようにもしなければなりません。

黄疸の原因が、内科治療で治癒するのか、外科処置が必要なのか、が判断できなければ、外科処置を行う方が安全です。手術の目的は、胆管閉塞や漏出部を是正すること、胆汁の流れを正しく回復させること、です。但し、胆汁の流れを転換させる手術が必要な場合の予後は悪くなります。

完全胆管閉塞の無い症例や一過性の閉塞による胆汁性腹膜炎であることが判断できれば、内科的な治療を試みても構いません。腹水の細胞診や、好気性・嫌気性培養の結果があるなら、それに適応した抗菌薬を投与すればいいでしょうが、最初に用いる抗菌薬としては、アンピシリンやアモキシシリン(20mg/kg)、第1世代のセファロスポリン(20mg/kg)やメトロニダゾール(5~10mg/kg)が経験的にも適切だと思います。加えて、ウルソ(10~15mg/kg、1日量をBIDで投与)と抗酸化剤(ビタミンE[15IU/kg]やSAMe[20mg/kg])を併用して投与するべきでしょう。

胆汁性腹膜炎の犬は、炎症や敗血症には罹患してますが、肝臓の機能は正常であることが多いので、蛋白制限をせず、高品質の食事をしっかり摂らせましょう。

先天性門脈体循環シャント

犬では、先天性の肝臓血管の異常は、肝内でも肝外でも発生します。好発する犬種もありますし、おそらく遺伝的な要因があるものと思います。しかも、先天的な血管異常が併発します。同時に、先天性の門脈シャントの犬では、潜在精巣や心奇形など、他の先天性異常を持つ割合が高いのも特徴です。

門脈体循環シャントというのは、門脈と体循環の間の血管の異常な吻合を言いますが、先天性のものと、門脈圧亢進による後天的なことでも起こり得る疾患です。後天性のシャントは、肝線維症や肝硬変に続発するものです。

犬の先天性門脈体循環シャントには、色々なタイプが報告されています。肝内でも肝外でも起こり得る疾患です。肝内門脈低形成、肝外門脈低形成、肝内微小血管異形成の併発もしばしば認められます。先天性の門脈シャントでは、高い血管抵抗を持つ洞様毛細血管の循環からシャント血管を通って一部の血液が短絡するので、門脈圧は低下します。重篤な低アルブミン血症がない限り、腹水を認めることもありません。後天性門脈シャントとの区別すべき点です。

肝外門脈シャントは、門脈と、原因となる血管が、尾側大静脈あるいは奇静脈との間の異常な吻合としてみられます。原因となる血管には、左胃静脈、脾静脈、頭側腸間膜、尾側腸間膜、胃十二指腸静脈があります。肝内の門脈シャントは、左側の肝臓でみられて、出生後の静脈管残存が原因と考えられます。右側や中央の肝臓に発生する場合は、別の発生学的な起源を持っているのでしょう。肝外門脈シャントは小型犬に多くて、肝内門脈シャントは大型犬で好発する傾向があります。

門脈シャントになると、肝臓を通過しない血液が、直接、体循環に流れ込むため、高アンモニア血症や肝性脳症が発現します。肝内の門脈血管の抵抗が高いため、門脈血は抵抗の低いシャント血管に流れてしまうからです。後天性の門脈シャントだと、門脈圧が高くなりますが、先天性のシャントでは、門脈圧は、正常値より低くなるわけです。発生頻度は低いとはいえ、先天性と後天性のシャントの区別をする所見の一つです。肝血流量の低下は、肝臓の萎縮や肝細胞の機能変化に影響を及ぼします。門脈は、肝臓で必要とする酸素の50%を供給する血管ですが、門脈シャントの場合、酸素供給が減少します。代償性に、動脈血圧が上昇して、肝臓の血流量を維持しています。

その他、菌血症や血液由来の感染が起こりやすくなりますし、時折、発熱がみられることがあります。さらに、肝臓の萎縮と代謝活性の低下が起こりますので、食事中の栄養素を有効に利用することができず、成長不良がみられます。

- 症状

- 先天性門脈シャントの症状は、消化器症状、泌尿器症状と、神経症状(肝性脳症)です。犬では、3/4程度が1歳齢以内に発症します。持続的な旋回運動、中枢性の盲目、発作、昏睡を呈します。神経症状は様々です。シャント率や食事内容、環境要因で異なります。

- 先天性門脈シャントに罹患した犬は、コルチゾル濃度が高くなるために、多飲多尿を示します。これは、抗利尿ホルモン濃度が上がること、腎髄質の濃度勾配の減少とも関連があります。尿結石や腎結石がみられることもあります。腎結石はテリアでみられることが多く、結石を持つ犬は神経症状が少ないという傾向があります。

- 一般的に、他の同腹兄弟犬より小柄で、腎臓腫大が触知できる犬もいます。腎疾患ではなく、循環血流量の変化によるもので、治療(シャント血管結紮手術)後には正常に戻ることがあります。

- 高齢犬、10歳を超えてから認められる犬もいます。

神経症状が出たら、先天性の門脈体循環シャントも疑いましょう。その後は、必要に応じて、アンモニア濃度や胆汁酸濃度を測定しましょう。その他、血液検査では、低アルブミン血症、ALPとALT活性の軽度な上昇、低コレステロール血症、BUN濃度の低値がみられます。

画像診断で見つけることができます。専門医にお願いしたら、腹部エコー検査で、さくっとシャント血管を抽出してくれます。肝臓が小さい(小肝症)ことも犬では特徴的な所見です。

- 治療

- 確定診断ができたら、治療は、シャント血管を結紮する手術、になります。手術がうまく行って、シャント血管が結紮され、術後の経過がよければ、多くの症例で予後良好、正常まで回復します。が、手術は経験豊富な先生にお願いしましょう。

- 術後に、門脈圧亢進症や難治性の発作が発現することもあります。部分的な結紮や不完全な結紮になると、術後に死亡することもあります。可能であれば結紮後に門脈造影を行うといいでしょう。門脈の脈管構造がシャント血流を受容できないこともあるため、初回の手術で仕方なく部分結紮を行わざるを得ないことはよくあります。

- 内科治療は、手術前に、犬の状態を安定させるために必要ですし、術後も8週間は継続しましょう。肝臓の脈管構造と重量が回復するまでが目安です。抗菌薬(アモキシシリン20mg/kg、経口、1日2回)と、ラクツロース(2.5~5mL、経口、1日2回)の投与が一般的です。

内科療法のみで治療をせざるを得ない場合もあります。それは、飼い主の経済的な都合であったり、手術を嫌がる飼い主であったり、症例が多発性のシャントや肝内シャントを持っている場合、門脈低形成や微小血管異形成を併発している症例、尿石はあるが神経症状を呈していない高齢犬、軽症例や老齢である場合、が内科治療の対象になります。

内科治療は、基礎疾患の改善は期待できませんが、長期間のQOLを向上させることを目指して行います。

その他の先天性血管異常

先天性門脈体循環シャントでは、門脈圧が低下するのが特徴ですが、門脈圧を亢進する肝臓の先天的な異常も、症例は少ないですが、起こります。門脈圧が亢進すると、腹水が貯留することが典型的な症状であり、多発性後天性門脈体循環シャントに進行したり、肝性脳症が起こったり、消化管潰瘍がみられることもあります。これらは、外科的な治療をできないので、内科治療を行います。

門脈圧の上昇を伴う先天性血管異常には、原発性門脈低形成、微小血管異形成、肝硬変を伴わない門脈圧亢進症があります。それぞれ、肝臓の異なる領域で、異なる異常を持っているのですが、症状、治療法、予後は似ており、肝内、肝外の門脈枝の欠損の結果として門脈亢進が生じて、慢性肝炎と同様の経過をとり、腹水、腸管壁の浮腫、消化管潰瘍と後天性門脈シャントの発症が認められます。

上記疾患に共通する症状としては、犬が若齢であり、門脈圧の亢進と門脈シャント症状があり、先天性門脈シャントとも受け取れる症状を呈します。しかし、門脈圧亢進に伴う症状として腹水がみられたりすると、上記の異常の一つが存在している可能性を考えることが出来ます。そこが重要です。

門脈低形成と肝硬変を伴わない特発性門脈亢進症は、1~4歳齢までに発生することが多く、純血種の大型犬に多い傾向があります。症状は、滲出液の貯留による腹部膨満、消化器症状、多飲、体重減少、間欠的な肝性脳症がみられます。犬は、意外なほどに元気なことが多いのが特徴です。

微小血管異形成の犬では、門脈亢進に伴う症状や腹水がみられないこともあります。先天性門脈シャントに、微小血管異形成や門脈低形成の併発がみられることもあって、余計に診断がややこしくなります。微小血管異形成のときの症状は、嘔吐、下痢、肝性脳症です。微小血管異形成だけなら、肝性脳症は軽度です。他の症状もないこともあり、発症も高齢になってからであることが特徴です。

診断を下すには、門脈圧亢進による臨床所見と、シャント血管がない、ということから判断するのですが、他の肝障害が除外されることも必要です。そのためには肝臓の生検が必要です。肝硬変を伴う慢性肝炎の末期の症状、臨床検査、画像診断が似ているためです。但し、肝硬変に比べると、門脈圧亢進症は、長期的な予後がはるかに良く、その意味でも鑑別が重要になります。

- 治療

- 外科的な処置は出来ませんが、内科的に症状がうまくコントロールできれば、予後は比較的良好です。

- 肝性脳症、腹水、消化管潰瘍に対する対症療法を行います。

- ステロイドの投与は禁忌です。門脈低形成による症状を悪化させて、消化管潰瘍を増悪させます。ここでも慢性肝炎との鑑別が重要となってくるわけです。

限局性病変

膿瘍

肝膿瘍は、腹腔内の細菌感染に起因する化膿性塞栓によって生じることが多い疾患です。肝胆系の炎症だけでなく、膵炎にも続発することがありますし、糖尿病や副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患でも発症の危険が高いようです。場合によれば、心内膜、肺、血液など、腹腔外の部位に起こった感染が肝臓に播種して膿瘍を起こすこともあります。

- 症状

- 主訴では、食欲不振、嗜眠、嘔吐が多いでしょう。典型的な所見ではありませんが、高齢犬に多いのは特徴です。

- 想定される所見としては、発熱、脱水、腹部疼痛でしょうか。糖尿病や副腎皮質機能亢進症、原発性の肝疾患があれば、肝腫大がみられます。

診断には、血液検査、腹部X線検査、腹部エコー検査を行っていきます。初期検査で、肝膿瘍の原因となるような基礎疾患を探すことも必要です。考える方向性は逆ですよ。異常を訴える飼い主⇒検査してみる⇒基礎疾患がわかった⇒肝膿瘍が起こり得るから気をつける、という順になりますけど。

血液検査では、ALPやALT活性の上昇や、左方移動を伴う好中球の増加がみられる程度で、これは、特徴的な変化ではありません。腹部X線検査で、不整な肝腫大や腫瘤がみられたら、腹部エコー検査で詳細な検査をします。単発の場合もありますが、多発性の腫瘤がみられることもあります。出来れば、代表的な病変部を穿刺して、細胞診、細菌培養をしましょう。さすれば、結節性過形成か、腫瘍か、肉芽腫か、膿瘍か、と判断できます。

- 治療と予後

- 感染組織の外科的切除、抗菌薬投与、支持療法、感染源を排除する、などの処置が可能です。

- 可能であれば切除しましょう。但し、多発性膿瘍の場合は、手術しません。超音波ガイド下で、穿刺、排膿処置は妥当な補助療法になります。

- 手術をしてもしなくても、抗菌薬は投与しましょう。感受性試験の結果が明らかになるまでは、広域スペクトルを持つ抗菌薬で治療を開始します。アモキシシリン(10~20mg/kg)かエンロフロキサシン(2.5mg/kg)と、メトロニダゾール(10mg/kg)かクリンダマイシン(10mg/kg)を併用すると効果があります。

- 抗菌薬は、6~8週間の継続が必要で、諸検査で膿瘍を示唆する所見がなくなるまで続けましょう。

- 積極的な外科処置と内科治療で、予後はよくなります。

結節性過形成

肝臓の結節性過形成は、高齢の犬に見られる良性病変であり、臨床的には問題になる症状もみられません。注意が必要なことは、これを原発性や転移性の腫瘍、肝硬変に伴う再生性結節など、重篤な疾患と誤診してしまうことです。

15歳前後になると、ほどんどの犬に見られるような疾患でもあり、罹患犬はALT活性が上がっています。それでも肝機能不全を示す症例はなく、腹部エコー検査などで、直径2~5cm程度の結節が、多発性にみられます。

組織学的には、小葉構造は正常で、隣接する肝実質細胞は結節で圧迫を受けています。線維化、壊死、炎症像、胆管増生はありません。

原因不明です。

腫瘍

犬の原発性肝腫瘍は少なく、転移性の腫瘍の方が多いのが特徴です。脾臓、膵臓、消化管の腫瘍からの転移が多く、リンパ腫、悪性組織球種、肥満細胞腫のような全身性悪性腫瘍も転移してきます。また、猫に比べて、良性腫瘍よりも悪性腫瘍であることが一般的です。原発性腫瘍の転移する確率も比較的高いようです。

肝腫瘍を示す徴候は、肝腫大しかありません。老齢犬に多い微小結節性肝硬変や結節性過形成との鑑別が必要で、組織学的検査を行うことが肝要です。肝腫瘍では、血液検査でも異常がないことがありますので、厄介です。

肝細胞癌で、塊状タイプ(単発の大きな結節)は転移率は低いのですが、結節状(多発性の小さな結節)・び慢性(結節のないタイプ)の肝細胞癌は早期に転移します。胆肝癌も転移が早い癌です。転移部位は、局所リンパ節、肺、腹膜表面が一般的です。

肝細胞腺腫は、単発的で小型で、多病巣性の腫瘤として発生しますが、良性腫瘍です。

肝細胞癌による単発性の大きな腫瘤であれば、外科的に切除すると良好な予後を得られることが多く、再発率もそれほど高くありません。結節性過形成や肝細胞腺腫との鑑別を兼ねて、単発の腫瘍・腫瘤に対しては、診断と治療として、外科手術の選択する余地があります。

その他の肝臓原発性の腫瘍では、手術を含めて、効果的な治療法はなく、予後は悪いと認識しておきましょう。放射線治療も、肝臓が放射線の累積用量に耐えられないので有効な治療になりませんし、化学療法も、肝臓が急速に薬物耐性を獲得するため、反応が悪いので推奨できません。

転移性の腫瘍の中で、リンパ腫や血管肉腫に対しては、化学療法の反応は良好です。それ以外は、予後も悪く、治療法もないので、安楽死の選択も考えた方が賢明なことがあります。

肝皮膚症候群(表在性壊死性皮膚炎)

肝疾患を伴った予後の悪い皮膚疾患です。表在性壊死性皮膚炎、代謝性表皮壊死症、壊死性遊走性紅斑とも言われます。

肝臓でのアミノ酸異化作用が増加して、末梢循環血液中のアミノ酸濃度が異常に低くなって、そのために皮膚の栄養失調が起こるためと考えられています。特に、四肢端など血液供給が少ない部位に著しい変化が起こります。亜鉛欠乏の犬の皮膚炎に似ています。フェノバルビタールの肝毒性で発症することもあります。表在性壊死性皮膚炎の犬では、糖尿病を併発する危険も高いようです。

- 症状

- 紅斑、痂皮、パッド・鼻・眼窩周囲・肛門周囲・外陰部・四肢端などに角化亢進が認められます。

- パッドは亀裂が生じて、疼痛を示します。跛行や二次感染の恐れもあります。

特発性表在性壊死性皮膚炎は、高齢の小型犬で多く報告されてます。肝疾患の症状は、多くの症例で認められません。治療でステロイドを投与するためか、糖尿病が誘発される犬もいます。

診断は、皮膚生検を行えば、特徴的な所見が確認できます。細胞内水腫、細胞外水腫、基底細胞の過形成を伴った著しい不全角化の過角化症です。

- 治療

- 基礎疾患が同定されず、治療できないと、対症療法と補助療法を行いますが、予後が極めて悪くなります。6ヶ月以内に死亡する犬がほとんどです。

- アミノ酸と蛋白質の補給が最も重要です。肝臓処方食は、蛋白が制限されているので不可です。亜鉛や脂肪酸の補給もしておきましょう。

- 補助的に、二次感染を防ぐための抗菌薬(セファレキシン;20mg/kg、BID)や抗酸化薬(SAMeやビタミンE)を投与します。

- ステロイドは糖尿病を誘発するので、できれば避けましょう。

- 癲癇(てんかん)でフェノバルビタールを投与している犬には、臭化カリウムに変更してみましょう。

二次性肝障害

二次性の肝障害は、犬ではよくある所見です。原発性肝疾患よりも多いでしょう。肝酵素の上昇がありますが、肝機能が低下することは、ほとんどありません。特に、老犬で、肝酵素の上昇を伴う二次的な肝障害が多いので、肝酵素の上昇=原発性肝疾患、と考えず、詳細検査で他の疾患を特定するようにしましょう。他の疾患としては、内分泌疾患や他臓器の炎症が、よくあります。

一般的には、肝酵素活性の上昇と、基礎疾患の臨床症状から、二次性肝障害を判断できることがあります。例えば、多飲多尿、腹囲膨大、皮膚症状を伴う犬で、ALPやALTの上昇があれば、副腎皮質機能亢進症の疑いが強くなります。しかし、副腎皮質機能亢進症に糖尿病を併発していると、肝酵素値の上昇とともに多飲多尿、腹囲膨満が認められて、原発性肝疾患も疑われるかも知れません。

肝細胞空胞変性

肝細胞の空胞変性を伴う二次性肝障害は、ステロイド誘発性肝症と、肝細胞性の脂肪変性があります。ステロイド誘発性肝症は、肝細胞にグリコーゲンが蓄積するのが特徴です。脂肪変性は、肝細胞に脂肪が蓄積します。どちらも基礎疾患がなくなれば、可逆性の変化ですので、治ります。

一般的な原因は、内分泌疾患です。ステロイド誘発性肝症は、副腎皮質機能亢進症で起こる場合と、ステロイドを投与されている犬(外因性)に認められます。ALPの上昇がみられます。

脂肪変性は、糖尿病の犬で認められています。小葉中心性に脂肪の蓄積が始まって、徐々に拡大します。比較的頻繁に認められる疾患ですが、臨床的には問題になりません。

うっ血

肝臓のうっ血は、右心のうっ血性心疾患、肝後性の静脈うっ血を起こすフィラリア症などが原因で認められる所見です。肝酵素の数値が上昇します。可逆性の変化なので、原因が除去されれば治癒しますが、心疾患に伴ううっ血で慢性の症例では、線維化と持続的な肝障害を引き起こします。

非特異的な反応性肝炎

肝臓以外の疾患に対して、肝臓が非特異的に反応して肝炎を起こす疾患です。膵炎や炎症性腸炎など、腹腔内臓器の炎症性疾患に起因するものです。

炎症細胞が、類洞、門脈周囲、肝実質に軽度に浸潤しますが、肝細胞の壊死や線維化はないので、原発性の肝炎を示す所見がありません。原発性肝炎の所見が無いので、基礎疾患を調べる必要があるわけですね。