循環器系の疾患/心血管系の検査/聴診

聴診

心音、心調律・心拍数と呼吸音を評価するために聴診を行いましょう。

聴診の前に、前胸部、心臓部分の胸壁に掌や指を当てて触診をしておく。心肥大や胸腔内腫瘤によって、前胸部の拍動は正常位置とは異なる部位で感知されます。

肥満や心収縮力の低下、心嚢水の貯留、胸腔内腫瘤、胸水、気胸などがあると、前胸部の拍動は減弱します。前胸部の拍動は、通常、左心側で強いですが、右心側で強い拍動がみられると、右心室の肥大、腫瘤による右側への心臓位置の変位、無気肺や胸郭の変形が考えられましょう。

心雑音が酷いと、聴診せずとも、触診で手にブンブンと振動が伝わってきます。

聴診は聴診器を使って心音と心雑音を聞き分けます。

呼吸音や診察室の雑音、猫の喉を鳴らす声などを防ぎながら、胸の左右を必ず、さらには胸部全体を聴診器を徐々に移動させて聞いていくこと。聴診器は人用のもので構いません。私はリットマン社の小児用聴診器を好んで使っています。

心音

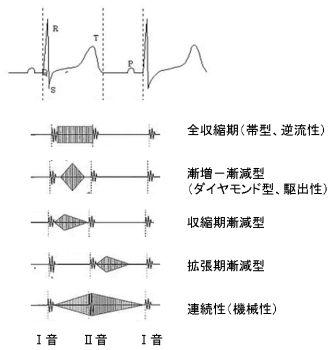

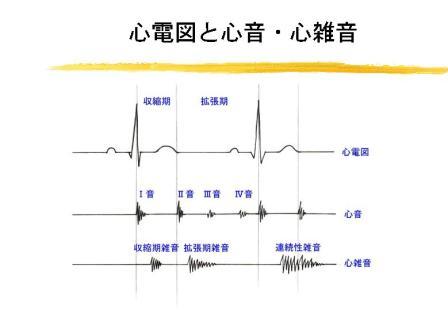

下に心電図と心音の時相、心雑音の聞こえ方を記載した図を添付しています。どこにでもある図なので、この程度のことは獣医師なら覚えておきましょう。

犬・猫で聴取される心音は、Ⅰ音とⅡ音です。

Ⅰ音・・・房室弁(左心:僧帽弁、右心:三尖弁)の閉鎖と、血液が遮断されることで発生する色んな音が混じっています。「ドックン」の『ドッ』。

Ⅱ音・・・大動脈弁(左心)と肺動脈弁(右心)の閉鎖。「ドックン」の『クン』。

です。Ⅰ音は収縮開始期に、Ⅱ音が収縮末期に聞こえるはずです。前胸部の拍動はⅠ音直後に、動脈拍動はⅠ音とⅡ音の間に生じます。

拡張期の心音(Ⅲ音およびⅣ音)は正常な動物では聞こえません。

Ⅰ音とⅡ音の強度が変化する場合をまとめておきましょう。

- Ⅰ音の増大

- 薄い胸壁

- 交感神経緊張

- 頻脈

- 全身性動脈高血圧

- PR間隔の短縮した犬・猫

- Ⅰ音の減弱

- 肥満

- 心嚢水貯留

- 横隔膜ヘルニア

- 拡張型心筋症

- 循環血液量の低下または心室血液充満の減少

- 胸水

- Ⅰ音の分裂・不明瞭

- 心室性期外収縮

- 心室内伝導遅延

- Ⅱ音の増大

- 肺性高血圧

- フィラリア症

- アイゼンメンガー症候群による先天性シャント

- 肺性心

- Ⅱ音の分裂

- 心室収縮または心室性期外収縮による二次的な右室駒出時間の延長

- 右脚ブロック

- 心室または心房中隔血漿

- 肺高血圧症

・大型犬では、Ⅰ音の分裂が正常動物でも聴取されることがある。

・呼吸の影響(吸気)によって、Ⅱ音の分裂音が聞こえることがある。

その他に聞こえる心音

- 収縮期性クリック音

- 心尖部で、Ⅰ音とⅡ音の間に聞こえる過剰心音。

- 変性性弁膜疾患(心内膜症)、僧帽弁逸脱症、先天性僧帽弁異形成で聴取されます。

- 駆出音

- 半月弁(肺動脈弁・大動脈弁)を血液が通るときに聞こえる音。

- 肺動脈狭窄・大動脈狭窄や大血管の拡張をおこす疾患で聞かれる。

- 心膜ノック音

- 収縮性心膜炎で聞かれる心音。Ⅲ音と同時期に出る。

奔馬調律(ギャロップ音)

Ⅲ音やⅣ音が聴診で聞き取れる場合、心音は馬が走っているときの音のように聞こえるので、奔馬調律と呼びます。英語では、ギャロップリズム。

Ⅲ音は、拡張期に、心房から心臓へ流れ込んできた血液が心臓壁を振動させる低周波音。

Ⅳ音は、心房が収縮して血液が心室に流入するときの衝突音(低周波音)です。

Ⅲ音・Ⅳ音が聞こえる場合の病態は以下のとおり。

- Ⅲ音ギャロップ(心室性奔馬調律)

- 心室の拡張(拡張型心筋症)

- 心筋不全

- 弁膜疾患

- うっ血性心不全

- Ⅳ音ギャロップ(心房性または前収縮期性奔馬調律)

- 猫の肥大型心筋症

- 猫の甲状腺機能亢進症

心雑音

上記、心音以外の音が聴取できたら、それは心雑音です。心音と心音(Ⅰ音とⅡ音)の間に聞かれる音が心雑音です。

獣医が知っておかなくてはならない心雑音の分類です。Ⅰ度からⅥ度に分類されます。

度 雑音 Ⅰ 非常に微弱な雑音。静かな環境下でしばらく聴診して初めて聴取されるもの Ⅱ 弱い雑音だが容易に聴取されるもの Ⅲ 中程度の雑音 Ⅳ 強い雑音だが前胸部の振戦を伴わない Ⅴ 強い雑音で前胸部の新鮮が触診されるもの Ⅵ 前胸部の振戦を伴う強い雑音で、聴診器を胸壁から放しても聴取されるもの

心雑音は、聴取される時相や心音図の形状でも分類されます。

先ずは、図を見ておきましょう。

- 収縮期雑音

収縮期雑音には、全収縮期(帯型)、漸減型、漸増-漸減型があります。と言っても、これらを聴診で識別するのは難しいです。重要なのは、雑音が収縮期(Ⅰ音とⅡ音の間)に生じていること、最も強く聞き取れる聴取部位を特定することです。

例えば、僧帽弁閉鎖不全の雑音では、左側の心尖部で最もよく聴取されます。駆出性雑音は、大動脈や肺動脈の狭窄に起因することが多いので、左側心基底部で最も強く雑音が確認できるでしょう。

当然ながら、三尖弁閉鎖不全の雑音は、右側心尖部でよく聞き取れます。

動物のどの位置で、どのタイプの心雑音が聞こえるか、は解剖学が頭にしっかり入っている必要があります。そこは、教科書を見て確認しておきましょう。

- 拡張期雑音

犬や猫では、拡張期雑音は滅多にお目にかかれません。あるとすれば、大動脈弁閉鎖不全や肺動脈弁閉鎖不全が起こっているのでしょうが、臨床的に意義のあるこれらの疾患が稀です。

- 連続性雑音

ずーっと心雑音が聞こえている状態です。Ⅱ音は聞こえません。

動脈管開存症が最も一般的な原因です。拡張期の聴取部位が左側心基底部に限局されるので、聞き逃さないように注意してください。常に、胸部の何箇所かでの聴診を心掛けましょう。

収縮期の駆出性雑音や全収縮期雑音と、拡張期の漸減型雑音が同時に発生すると、連続的に聞き取れるかもしれませんが、この場合、Ⅱ音が明瞭に聞き取れます。