内分泌・代謝系の疾患/猫の糖尿病

Top / 内分泌・代謝系の疾患 / 猫の糖尿病

猫の糖尿病

猫の糖尿病でみられる病理所見は、膵島アミロイド症、β細胞の空胞化と変性、慢性膵炎です。β細胞変性のみられない糖尿病の猫では、膵島数の減少や免疫染色で確認できるインスリン含有β細胞の減少が起こっています。

発生機序を考えると、つまり、猫の糖尿病は、犬と違って、インスリン非依存性糖尿病(Ⅱ型糖尿病)がほとんどです。膵アミロイド症とインスリン抵抗性が発生因子になります。膵アミロイドポリペプチド(アミリン)が猫の糖尿病の主要なアミロイドの構成成分で、β細胞の分泌顆粒に貯蔵されて、インスリンとともにβ細胞から分泌されます。肥満やその他のインスリン抵抗性によるインスリンとアミリンの慢性的な分泌増加は、膵島内へ、アミロイドとして凝集して沈着します。膵アミロイドポリペプチド由来アミロイド線維には細胞毒性があって、膵島細胞のアポトーシスによる細胞死に関与しています。持続的なインスリン抵抗性によってインスリン分泌の要求が長期に及んで、アミロイドの沈着が進行すると、膵島細胞の破壊が進行して、最終的に糖尿病を発症します。

膵島アミロイド症とβ細胞の破壊の程度が、猫の糖尿病の病態に影響を与えます。膵島が完全に破壊されると、猫でもインスリン依存性糖尿病(Ⅰ型糖尿病)を発症します。膵島の部分的な破壊であれば、インスリン治療が必要でないことが多いのですが、インスリン治療が必要な場合もあります。症状が出る場合もあれば出ない場合もあり、治療を始めたらインスリン非依存性になることもあります。

アミロイドの沈着が進行すると、猫はインスリン非依存性糖尿病を発症して、最終的にはインスリン依存性糖尿病となってしまいます。β細胞の減少とインスリン抵抗性の程度や可逆性の違いが、インスリンを必要とするかしないか、という基準になるようです。猫の場合、インスリン依存性の糖尿病でも、治療をしているとインスリン非依存性の状態に回復することもあって、インスリン抵抗性やβ細胞の機能不全状態がよくなったり悪くなったりするようです。

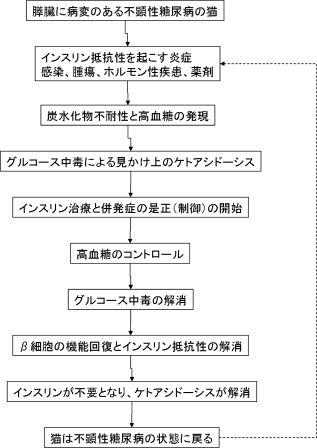

一部の猫では、一過性の糖尿病を発病します。これは治療をすれば、寛解します。おそらく、不顕性糖尿病の状態で、ステロイドなどのインスリン抵抗性を誘発する薬剤や膵炎などの疾患で、膵臓にストレスがかかって糖尿病が顕在化するのでしょう。

一過性の糖尿病に陥る猫は、β細胞の減少や機能異常が起こっていて、インスリン抵抗性を膵臓が代償できません。持続的な高血糖が起こって、残されたβ細胞の機能も抑制して、インスリン分泌を低下させると同時に、糖輸送系のダウンレギュレーションを促進して、糖輸送後におけるインスリン作用を阻害することによって、末梢のインスリン抵抗性が誘発されます。この状態は、グルコース中毒と言われます。β細胞は、インスリン分泌刺激に対して反応しなくなって、Ⅰ型糖尿病に似た状態になります。インスリン投与とインスリン抵抗性疾患の治療によって高血糖を是正すると、グルコース中毒は改善されます。そうするとβ細胞の機能が回復して、インスリン分泌も回復して、見かけ上のインスリン抵抗性も解消されます。進行性のアミロイド症があると、最終的にはほとんどのβ細胞が破壊されて、インスリン依存性糖尿病になってしまいます。

症状

すべての猫が罹患する可能性があって、特に高齢で、肥満の猫、その中でも去勢猫は、糖尿病を発症しやすい傾向があります。

- 症状

- 多飲・多尿、多食、体重減少という、糖尿病特有の症状です。飼い主からの主訴で多いのは、トイレの砂を取り替える回数が増えて、尿による猫砂の塊が大きくなる、ということです。

- 元気消失、毛づくろいをしない、被毛が乾燥してつやがなく、もつれた状態になります。跳躍力が低下して、後肢の虚弱、かかと歩きなどがみられます。

多くの猫は肥満ですが、状態は良好です。多飲・多尿、多食と体重減少は、ケトアシドーシスに陥いると認められる症状でもあります。長期間、無治療で過ごすと体重減少が顕著になりますが、甲状腺機能亢進症などの併発症がない限り、削痩することはありません。

運動失調性の変化は、糖尿病性末梢神経傷害の所見です。触診をすると、後肢遠位の筋肉が硬くなってるのがわかります。神経障害による疼痛で、後肢の触診を嫌がります。

診断は、症状と持続的な高血糖、尿糖を調べて行います。犬と同様です。猫はストレス誘発性の高血糖が起こりやすいですが、ストレス性ではストレスが余程でない限り、尿糖は認められません。症状は、膵島の機能とは関係せず、高血糖によって尿糖が生じたら現れます。

治療

猫は、インスリン非依存性糖尿病が多いので、インスリン治療を必要としないことがよくあります。食事の変更、併発症の治療、インスリン抵抗性を誘発する薬剤の投薬中止で、血糖値が有効に維持されることがあります。インスリン依存性の糖尿病であるか、非依存性の糖尿病であるか、はインスリンを投与してみて、その要求量によって判断します。

初期治療の方針は、症状の程度、ケトアシドーシスの有無、飼い主の強力度合いで決まります。通常の治療は、インスリンの投与、食事の調整、合併症によるインスリン抵抗性の改善です。

初期のインスリン投与

猫がインスリンに対してどういう反応を示すのか、がよくわからず、必ずしもインスリン製剤による血糖コントロールが有効であるということはありません。なので、基本的に、犬と同様に、中間作用型のインスリンを、低用量から開始して、1日2回の投与で反応をみるのがいいのではないでしょうか。最初にも記載したとおり、そもそもインスリンを投与する必要があるのか、ということも考慮しなければなりません。

食事療法

猫の場合、単なる肥満が、可逆的なインスリン抵抗性を引き起こしていることが多く、むやみにインスリンを投与するよりも、食事管理をした方が効果的な場合がよくあります。肥満を解消すると、糖尿病が不顕性になることが多々あります。

問題は、猫の肥満を解消させることが難しい、ということです。摂食行動が多様で、与えられたらその場で食べてしまう猫もいれば、昼夜にわたってゆっくり食事をする猫もいます。だらだらと食べる方が、食後の高血糖は起こしにくいので、いいのですが。食事には、食物繊維を多く含むフードや、高蛋白低炭水化物フードを用いるのがいいでしょう。

猫は、肉食動物なので蛋白要求量が高いのが特徴です。さらに、肝臓のグルコキナーゼやヘキソキナーゼ活性が低くて、糖尿病の猫が多量の炭水化物を摂取すると、食後高血糖を一層起こしやすくなります。なので、食物繊維が多く、蛋白質が多く含まれ、炭水化物含量が少ない食事が必要です。食物繊維は、腸からのグルコースの吸収を抑えてくれます。

併発疾患

インスリン抵抗性を起こして、治療効果を妨げる併発疾患の診断と治療は、糖尿病の猫を治療するために必須です。肥満や慢性膵炎、慢性炎症性疾患、感染症、甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症、先端巨大症などが、インスリン抵抗性疾患です。

β細胞が残存していれば、インスリン抵抗性を解消することで、インスリン非依存性の糖尿病や不顕性糖尿病に移行することがあります。治療中に血糖コントロールができなくなった猫は、併発症を疑いましょう。

糖尿病治療薬

αグルコシダーゼ阻害剤(アカルボース)が、炭水化物の消化を抑制して、血糖コントロールの改善に効果がありますが、費用と副作用(ひどい下痢と体重減少)の観点からあまり使用しません。この薬を使うよりも、炭水化物制限食を与える方がいいでしょう。他の薬を用いることも可能ですが、インスリン療法の方がいいと思います。

インスリンの初期投与量

インスリンの投与量の決め方は犬でも猫でも同じです。血糖曲線を作るために、入院させて、適切な量を決めましょう。猫の場合は、1日を通しての血糖値は、100~300mg/dLの範囲になるように管理します。猫は、低用量のインスリン(1~2U/頭)で低血糖やソモギー反応が現れることもありますので、注意してください。

経過の観察

糖尿病の経過を観察していく、というのは、合併症と血糖値の管理をしっかり行うことですが、猫では、病院に来ることがストレスとなって、ストレス誘発性の高血糖を起こす可能性があることに、十分に注意しておきましょう。血糖値だけでなく、飼い主による症状の有無や程度を観察してもらうこと、元気があるか、跳躍できるか、毛づくろいをするか、体重が安定しているか、などを合わせて判断材料にしましょう。

犬の場合と同じく、血清フルクトサミンがストレス下の猫に有効かも知れませんが、測定してもらえる検査機関が少ないので、臨床現場では非現実的な検査になります。

血糖曲線の作成

病院に来て、頻回の採血を行うよりも、自宅で行う方が、安定した血糖値を測定できるかも知れません。簡易の血糖測定キットが市販されていますから、それを用いて、猫の耳介辺縁静脈を穿刺して血液を測定すれば、血糖値を測定できます。

自宅の方が、猫は間違いなく落ち着いた状態にありますので、アーチファクトが少なくなります。採血の方法や、血糖値の測定方法、血糖曲線を作成する日をいつにするのか、1日のどの時点で血糖値を測定するのか、を獣医さんから指定しましょう。

問題点は、そこまでする飼い主さんには熱心な方が多いので、必要以上に頻繁に測定してしまうこと、血糖値の測定結果を見て飼い主自らインスリンの投与量を変更してしまうかも知れないこと、などです。耳介穿刺の手技に不安を訴える飼い主さんには、勧めない方がいいと思います。猫が嫌がる場合ももちろん、あります。

インスリン療法の問題点

猫で起こりやすい副作用は、低血糖を繰り返すこと、ソモギー反応、ストレス誘発性高血糖で血糖コントロールの評価を誤ること、インスリンの作用のばらつき、慢性膵炎などの再発性炎症や他の内分泌疾患の併発によるインスリン抵抗性などです。

ストレス誘発性高血糖

猫は、病院にやってくると、大暴れするのが珍しいことではなく、じっとしていても、相当な警戒心を持っています。そのようなストレス下にあると、カテコールアミン類の増加して、血糖値が上がります。攻撃的な猫では、乳酸も血糖値上昇の誘因になります。インスリンを投与していても、ストレスで高血糖が誘発されます。度重なる入院と採血がストレスになって、インスリン投与下でも、血糖値が400mg/dL以上を示すこともあります。それを考慮に入れないと、インスリンが効いていない、と誤診します。不用意なインスリンの増量で、ソモギー反応や低血糖が現れたり、インスリン抵抗性の他の原因を探すために、不要な検査を繰り返すことになります。

猫を採血する際に、保定で暴れる、静脈穿刺時に嫌がる、という時には当然ですが、大人しい猫で、されるがままにるように思えても、ストレス誘発性高血糖を示すことはあります。怯えている状態でもストレス誘発性高血糖を生じる、ということです。ケージ内で片隅にうずくまっている、瞳孔が拡大している、体に触ると弱弱しい、という時も注意して、血糖値の評価を行いましょう。ストレス誘発性高血糖が一旦生じると、持続します。なので、正確な判断ができないとなれば、病院での測定はあきらめて、ストレスの少ない自宅での測定を行うなどで対処しましょう。

低血糖

インスリンの投与量を変更した直後、併発疾患が改善してインスリン抵抗性が消失した場合、1日2回投与の効果が重複して過大になった場合、食欲不振、インスリン非依存性糖尿病に回復したときなどが、低血糖を起こしやすい状況です。低血糖に対する拮抗調節(グルカゴン、コルチゾル、エピネフリン、成長ホルモンの分泌)の代償性反応が起こる前に、重篤な低血糖を呈する可能性があります。

低血糖と診断できれば、インスリン投与を中止します。次の投与では、インスリンの投与量を25~50%程度、減量します。それでも低血糖を生じるようなら、インスリンの作用時間が長すぎるのか、インスリン非依存性糖尿病への回復がみられたか、と考えましょう。インスリン非依存性糖尿病への回復の判断は、インスリンの投与量を低用量(1U/頭以下)・1日1回投与でも低血糖が生じる、インスリン投与前の血糖値が150mg/dL以下である、尿糖が常に陰性になる、ことで可能です。インスリンの投与を中止して、定期的に尿糖の測定を行えば大丈夫です。

ソモギー反応

インスリンを過剰に投与すると、低血糖の後、代償性に高血糖状態になります。血糖値の変動が大きくなって、その後の数日間は高血糖が持続します。血糖コントロールが良好な日が1~2日あって、その後、数日間、高血糖が持続するようだと、インスリンの過剰投与とソモギー反応が生じている可能性があります。インスリンの投与量を減らして様子をみることが必要です。

インスリンの投与量が、1~2U/頭でも、ソモギー反応が生じることがあります。インスリンの投与量は獣医師が決めますし、インスリン非依存性糖尿病であれば投与する必要がなく、そういった判断は全て獣医師が行うので、ソモギー反応が起こるのは、獣医師の責任であると認識して、しっかり血糖コントロールを行いましょう。

過小投与

ほとんどの猫は、1U/kg以下、1日2回のインスリン投与で血糖が良好にコントロールできますが、過小投与である場合もあります。毎週、0.5~1/頭ずつ、インスリンを増量して、症状、可能であれば血糖曲線をみて、治療効果を判定しましょう。投与量が1U/kgを超えるようなら、事前にインスリン抵抗性要因を除外する必要があります。

作用時間

インスリンの反応時間が短すぎることは、猫ではよくあります。インスリン投与前の血糖値が、300mg/dL以上であることと、一旦基準値内に下がるが10時間以内に250mg/dL以上の血糖値になるのであれば、作用時間不足です。作用時間の長いインスリン製剤に変更しましょう。

作用時間が長すぎる場合は、投与回数を減らす、投与量を減らす、などして調節しましょう。

吸収不良

作用の発現が遅く、作用時間の長いインスリン製剤を投与している猫では、皮下組織からのインスリンの吸収が悪くなることがあります。投与量を増やしても、血糖値が低下しません。その時は、製剤を変更しましょう。

長期にわたってインスリンの注射をしている場合、同じ部位に注射さていると、皮膚の肥厚や皮下組織の炎症で、インスリンの吸収不良や吸収異常が起こることがあります。注射部位は、毎回、変えましょう。

抗インスリン抗体

猫では、ウシ由来のインスリンが、猫内因性のインスリンと似ています。ヒト由来やブタ由来のインスリンは、ウシ由来に比べて異なっているのですが、ヒト由来のインスリンは、猫に投与しても、抗インスリン抗体が産生されることが少ないのは幸いです。仮に、抗インスリン抗体が存在しても、抗体価の増加が持続することは少なくて、血糖コントロールにはあまり影響ありません。抗インスリン抗体が、インスリンの効かない原因であると疑われたら、製剤を変更すれば回避できます。

併発疾患によるインスリン抵抗性

猫に多く見られるインスリンの作用に会供する併発疾患は、重度の肥満、慢性膵炎や歯肉炎のような慢性炎症、腎不全、甲状腺機能亢進症、先端巨大症、副腎皮質機能亢進症などがあります。

血糖値がしっかりコントロールされているのに、検査で異常が認められるのであれば、何らかの併発疾患の疑いが強まります。より詳細な検査を行って、併発疾患を特定することが必要です。

合併症

猫でよくみられる糖尿病の合併症は、低血糖、慢性膵炎、体重減少、毛づくろいをしなくなるために起こる被毛の乾燥ともつれ、後肢の末梢神経障害による虚弱、跳躍力の低下、かかと歩き、運動失調などです。糖尿病が進行すれば、ケトアシドーシスに陥る危険もあります。

糖尿病性神経障害

猫の糖尿病では、よく認められる合併症です。犬は少ないです。症状では、跳躍力の低下、ナックリング、かかと歩き、筋萎縮や反射が減弱したりもします。神経障害が、前肢に及ぶこともあります。原因はわからず、特別な治療法はありません。インスリンを用いて血糖を積極的にコントロールすれば、神経伝導が回復して、後肢の虚脱やかかと歩きが改善されますが、反応の程度はさまざまで、積極的なインスリンの投与が低血糖を引き起こす危険性を高めるので、注意してください。神経障害が長期にわたって、重度であるほど、神経症状の改善する可能性は低くなります。

予後

合併症がなく、飼い主による血糖値の管理、体重管理ができれば、予後は良好です。ケトアシドーシス、急性膵炎、腎不全を併発すると死亡率が高くなります。これらは発症初期(6ヶ月以内)に認められることが多く、6ヶ月を超えて血糖コントロールがうまくいけば、予後良好です。疾患をしっかり管理をすれば、発病後も5年以上、生存するのは普通です。