感覚器系の疾患/視覚・瞳孔

視覚・瞳孔の異常

神経眼科的検査

視覚

視覚は、環境に対する動物の反応で、問題なく階段を上ったり下りたりするか、音を立てないものを転がしたり落としたりした際に注意を払うか、などの視診を初めに行います。片側の視力が疑われる場合、正常な方の眼を隠して検査します。

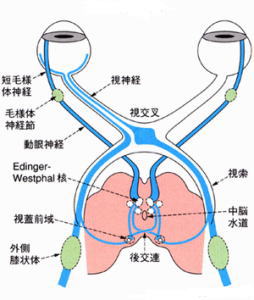

視覚伝導路のどこかに損傷があったら視覚が失われます。視覚伝導路は、網膜から始まって視交叉、視索、間脳にある外側膝状体のシナプスへと続く視神経、視放線と呼ばれる線維束を通って視覚皮質に投射する軸索に終わる一連の経路です。視神経の軸索の大半は、視交叉で交差していて、反対側の視索から外側膝状体、視放線、視覚皮質へ続きます。

視覚刺激に対して、適切に処理されて反応するためには、視覚皮質が機能する必要があります。

威嚇反射

威嚇する動作に対して引き起こされる、皮質を介した瞬目(まばたき)です。この反射反応の知覚性伝導路には、視覚伝導路のそれぞれの部分が含まれています。通常、威嚇動作による知覚刺激は、鼻側網膜に向けられます。鼻側網膜に始まる視神経の軸索の大半は視交叉で交差するので、主に反対側の視覚皮質の評価が行えます。

視覚皮質で処理された情報は運動皮質に伝達されて、顔面神経(CN7)を介して瞬目反応を始めます。威嚇反射は小脳でも調整されるので、片側性小脳病変では、病変と同じ側での威嚇反射の消失がみられます。失明はしていません。

威嚇反射の消失は、眼球、網膜、視神経の疾患、反対側の前脳の障害、精神状態の変化、小脳疾患、瞬目不能(CN7欠損)が原因である、と考えられます。この反射反応は、学習によって習得されるので、12週齢未満の子犬・子猫では出現しないこともあります。

瞳孔の対光反射

瞳孔の対光反射は、視覚の有無に関わらず、常に評価します。明るい光を瞳孔に当てて、瞳孔の収縮を評価(直接反応)します。反対側の瞳孔も同時に収縮(共感性反応)します。知覚性伝導路は、外側膝状体の前方にある視索の軸索のシナプスの一部が、中脳と視床の接合部に位置する視蓋前域にあること以外、威嚇反射と同様です。

この神経核から生じる多くの軸索は正中線で再度交差して、同側の眼の動眼神経核の副交感神経成分のシナプスが刺激されます。動眼神経(CN3)の副交感神経の軸索に対する刺激によって、瞳孔の収縮が起こります。視蓋神経核も刺激されて、やや弱い共感性の瞳孔反応が反対側の瞳孔に生じます。

使用される光が十分に明るくない場合、動物が神経質で安静時の交感神経の緊張が高い場合、瞳孔の収縮が妨げられる眼疾患がある場合、光に対する瞳孔の反応が小さくなります。瞳孔の対光反射は視覚に比べて、機能的光受容体や視神経の軸索を必要としません。そのため、近位視覚伝導路(網膜、視神経、視交叉、視索)における部分的病変は、前脳病変と同様に、対光反射は正常であるが、失明をしていることがあります。

視力と瞳孔の対光反射に基づく視覚伝導路の病変部位

病変部位 右眼

視力左眼

視力右眼に光を

当てた場合左眼に光を

当てた場合右網膜 消失 正常 両眼反応なし 両眼とも縮瞳 両側網膜 消失 消失 両眼反応なし 両眼反応なし 右視神経 消失 正常 両眼反応なし 両眼とも縮瞳 両側視神経 消失 消失 両眼反応なし 両眼反応なし 視交叉(両側 消失 消失 両眼反応なし 両眼反応なし 視交叉より後方の病変 正常 消失 両眼とも縮瞳 両眼とも縮瞳 視交叉より後方の

両側性病変消失 消失 両眼とも縮瞳 両眼とも縮瞳 右動眼神経 正常 正常 左眼縮瞳

右眼散瞳or反応なし左眼縮瞳

右眼散瞳or反応なし

眩目反射

非常に明るい光を眼に直接当てたときに生じる素早い瞬目が眩目反射です。知覚性伝導路は瞳孔反射と同様で、視覚皮質を必要としない同側性の皮質下反射ですが、運動神経路は動眼神経ではなく、顔面神経(CN7)を介しています。失明した眼の眩目反射の陰性反応は、網膜または視神経の疾患を示して、陽性反応は中枢疾患を示しています。

瞳孔の大きさと対称性

瞳孔の収縮と拡大を評価することは、それぞれ副交感神経と交感神経の機能評価を行うことになります。明るい部屋と暗い部屋に置いて、瞳孔の大きさと対称性を評価します。片側性の拡大(散瞳)または収縮(縮瞳)による瞳孔異常は、瞳孔不同の原因となります。瞳孔が異常で収縮しない場合、散瞳による瞳孔不同は明るい部屋での検査で顕著に認められます。ホルネル症候群の動物にみられるような片側性の縮瞳による瞳孔不同は、暗い部屋で検査を行うと、正常側の瞳孔は顕著に拡大します。

瞳孔異常が神経以外の眼の異常で生じているのかを確定するためには、眼科検査を徹底して実施する必要があります。虹彩萎縮、虹彩形成不全、緑内障では、散瞳が認めあれるのに対して、ぶどう膜炎や角膜の疼痛では、一般的に縮瞳が認められます。光に反応して動向の大きさが周期的に変わる瞳孔変動は。中枢神経系の疾患の可能性を示します。

眼球の位置の異常と運動障害

神経学的検査の際に、眼球の位置と運動の評価を行うことは重要です。外眼筋は、動眼神経(CN3)、滑車神経(CN4)、外転神経(CN6)の支配を受けていて、これらの障害では、眼球の位置異常(斜視)や、前庭動眼反射の検査で頭の動きに対して眼が適切に動かない、という症状が現れます。

斜視は、個々の神経の障害で生じますが、外眼筋の全麻痺(外眼筋麻痺)は、脳下垂体に隣接する頭蓋冠底部にある対の海面静脈洞領域における腫瘤が原因で生じていることが多いようです。この領域の腫瘤病変によって、一般的に動眼神経(CN3)内にある副交感神経の瞳孔神経線維も障害されて、視覚は正常だけど、中程度で固定される瞳孔や散瞳(内眼筋麻痺)が生じます。同じ側の三叉神経の眼神経や上顎神経に対する障害では、角膜や内側眼瞼の感覚が鈍化して、同じ側の咀嚼筋の萎縮が生じることもあります。

涙腺機能

涙腺および外側鼻腺は、顔面神経の副交感神経支配下にあります。正常機能の評価は、シルマー涙液試験や検査対象の眼と同じ側の鼻孔の渇きを検査することによって行います。顔面神経障害によって、眼瞼反射が消失するので、瞬目不能、基礎涙液産生の減少や鼻が乾いた状体が生じます。

角膜の知覚神経は、三叉神経(CN5)によって支配されています。接触、冷感、風などの刺激物による角膜刺激は、通常、瞬目反射を引き起こして、反射性に涙液の産生を増加させます。三叉神経(CN5)の視神経における障害は、反射性の涙液産生の減少、瞬目回数の減少を引き起こすので、角膜炎や角膜潰瘍に進行することがあります。

視覚の消失

網膜・視神経乳頭・視神経の病変

失明と対光反射の低下や消失が同時に認められる、ということは、視覚伝導路や対光反射の伝導経路に障害があることを示しています。視交叉よりも前方の網膜、視神経乳頭や視神経に片側性の重度の病変が生じていると、視覚障害、対光反射の消失と反対側の眼も対光反射が消失する症状がみられます。罹患していない正常側の眼に当てられた光に対する直接性・共感性反応は正常です。

対光反射が完全に消失した場合、眼球、視神経の疾患は非常に重篤です。失明を評価するときには、必ず網膜を注意深く検査して、進行性網膜萎縮、網膜異形成、網膜剥離、網膜出血、脈絡網膜炎などの障害の有無を確認しましょう。緑内障や外傷による視神経萎縮の有無も確認して、失明や対光反射の消失原因から除外すべきです。

特発性後天性網膜変性

犬で認められる網膜光受容体が、急性に、両側性に変性が生じる特発性の疾患です。犬種に関わらず、中高齢犬に多い疾患で、雌犬や肥満犬に多い傾向があります。

来院時の主訴は、視覚の消失ですが、数時間から数週間にわたる完全な失明です。瞳孔が拡大して、対光反射は失明直後は緩慢で、疾患が進行すると消失します。多飲・多尿、浅息呼吸、体重増加、元気消失が同時に認められます。血液検査や尿検査を行うと、副腎皮質機能亢進症に一致する結果を示すことがありますが、内分泌系の検査や副腎のエコー像は正常です。

網膜の変化は、慢性網膜変性と区別できないですが、網膜電位(ERG)が消失します。原因は、網膜神経に対する限局した抗体産生と考えられています。

治療に対する反応はなくて、全身症状は一過性のものですので、治療をしなくても治りますが、失明は恒久的なものになります。

視神経炎

視神経の炎症は、失明や対光反射の消失の原因になります。眼底検査で、視神経乳頭の腫脹や変色所見が認められる場合があって、網膜剥離や出血を伴うこともあります。眼球より後方(球後)で視神経炎が生じる場合は、観察できる視神経は正常です。眼底が正常だけど失明や対光反射の消失が認められる犬には、ERGを測定して、両側性球後視神経炎と特発性後天性網膜変性とを鑑別します。前者はERGが正常で、後者は平坦な波形を示します。

視神経炎は、視神経だけに限局した特発性免疫介在性疾患として認められますが、ジステンパーの感染、エールリヒア症、真菌症、肉芽腫性髄膜炎などの全身性疾患の一つとしてみられることもあります。ですので、全身性疾患、頭蓋内疾患の精密検査を行って、感染症や腫瘍性疾患を除外した後、診断されます。血液検査、尿検査、胸部X線検査、脳脊髄液の分析、MRIによる視交叉の腫瘤病変などが全て正常で除外されたら、免疫介在性視神経炎です。

治療には、プレドニゾロン(1~2mg/kg/日)の投与をします。視力や対光反射の回復が認められたら、2~3週間かけて漸減します。ステロイドに反応しない場合は、病状は進行・再発します。

乳頭浮腫

視神経乳頭の浮腫は、脳腫瘍や炎症性腫瘤病変による頭蓋内圧亢進のあることを示しています。視神経乳頭の浮腫は、拡大した視神経乳頭が不明瞭でもやもやした境界と、乳頭上を通る湾曲した血管を伴って観察されます。

浮腫の原因が、重い前脳障害であるなら、行動異常や発作も認められます。乳頭浮腫は視覚に影響を及ぼさないこともありますが、頭蓋内圧亢進による乳頭浮腫の多くは、皮質性の失明が認められます。

視交叉の病変

視交叉に病変があると、視覚映像や光刺激を伝達できなくなって、眼底検査やERGは正常ですが、両側性の散瞳、両眼の対光反射の消失を呈して失明します。視交叉には、腫瘍や腫瘤ができることがあって、それはリンパ腫(猫)、下垂体巨大腺腫、髄膜腫、脳や鼻に及ぶ原発性腫瘍です。出血や梗塞、感染性の炎症性肉芽腫、肉芽腫性髄膜炎などの血管病変も、視交叉に影響を及ぼします。

神経外の感染性疾患や腫瘍性疾患を調べるためには、MRI検査や脳脊髄液の検査、内分泌系の検査を行います。

視交叉後方の病変

外側膝状体、視放線、視覚皮質における病変では、映像認識が妨げられます。眼底検査、ERG、対光反射は正常ですが、病変と反対側の眼が失明します。視索または視放線における片側性の病変による視覚障害では、反対側の眼の外側視野と病変側の眼の中央視野がほぼ完全にみえなくなります。

症状として、発作、旋回運動、意識の低下が認められるような重度の前脳疾患では、視覚障害が認められます。頭蓋内起因性の失明の原因は、外傷による出血や浮腫、血管梗塞、肉芽腫性髄膜脳炎、感染性脳炎、中枢神経系腫瘍、先天性疾患(水頭症、滑脳症)、変性疾患(リソソーム病)などです。代謝性脳症、鉛中毒、低酸素症、発作後の抑うつ状態が原因で前脳に機能障害がある動物は、皮質盲も認めることがあります。

頭蓋内起因性の失明に対する診断は、眼科検査、神経学的検査、胸部・腹部のX線検査、脳脊髄液検査、CT検査やMRI検査で行います。

ホルネル症候群

交感神経に影響を及ぼす障害が、ホルネル症候群の原因になります。ホルネル症候群というのは、縮瞳があって、上眼瞼の垂れ下がり(眼瞼下垂)がみられて、眼球の内側への落ち込み(眼球陥没)が認められる疾患です。第三眼瞼(瞬膜)の部分的な突出が認められることもあります。

ホルネル症候群は、眼に分布している交感神経経路のどの部分に損傷があっても発現する疾患です。病変のある交感神経の場所によって、一次(中枢性)、二次(節前性)、三次(節後性)に分類されます。

一次ニューロンは、視床下部や中脳吻側から始まって、脳幹、頸部脊髄を通って。胸部脊髄の節前神経細胞体に至る視蓋脊髄路を通ります。脳幹や頸部脊髄における上位運動ニューロンの病変でホルネル症候群を来たすことはほとんどありませんが、外傷、梗塞、腫瘍や炎症性疾患に続発する可能性があります。このような場合は、不全麻痺や他の神経学的な異常が認められるのが通常です。

二次ニューロンの節前神経細胞体は、胸髄の第1~3髄節における脊髄灰白質側角に位置しています(T1~T3)。二次ニューロンの軸索は、T1-T3の腹側神経根から出て行きます。交感神経の軸索は脊髄から分枝して、胸部交感神経幹として胸腔内を頭側に走行します。軸索は、さらに頸部の迷走神経幹の中の頭側を走行して、頭蓋底部にある鼓室胞の腹側内側にある上頸神経節内のシナプスへとつながっています。外傷(手術を含む)、梗塞、腫瘍や炎症性疾患が原因で、頸膨大部の脊髄(C6-T2)に病変がある場合、二次ニューロンが障害を受けます。罹患動物は、病変側の前肢で下位運動ニューロン徴候、同じ側の後肢で上位運動ニューロン徴候と、ホルネル症候群が認められます。T2やT3の神経根の損傷がない場合は、ホルネル症候群は縮瞳のみの部分的な症状がみられるだけになります。

ホルネル症候群の多くは、節後(三次ニューロン)に病変があります。眼の交感神経支配に分布している節後神経軸索は、吻側に向かっていて、鼓室後頭裂を通って中耳に入っています。以降は、舌因神経(CN9)とともに頭蓋腔に至って、眼球孔を経て頭蓋腔を離れて、眼窩内平滑筋、上下眼瞼、第三眼瞼、虹彩筋に分布しています。三次性のホルネル症候群は、中耳炎や中耳内腫瘍の動物に多くみられて、しばしば末梢性の前庭(CN8)障害と顔面神経(CN7)麻痺を伴います。

ホルネル症候群の原因を特定する手段として、薬理学的な検査を行って、病変部位を確認します。0.1%に希釈したフェニレフリン(交感神経作動薬)を用いて、両眼に点眼します。この濃度では、通常は散瞳は生じないので、正常眼の瞳孔は拡大しませんが、節後神経に病変のある三次性ホルネル症候群の場合は、20分以内に散瞳します。これは、ホルネル症候群による交感神経支配の消失に続発して、脱神経性過敏が生じているためです。

ホルネル症候群の疑いがあれば、X線検査とともに、可能であればCT検査やMRI検査を行うといいと思います。一次性、二次性病変が疑われる場合は特にです。しかしながら、多くの症例で神経学的異常を認めずに、原因を特定できないことがあります。このような場合、特発性と分類しますが、特発性であったなら、6ヶ月以内に自然治癒します。

コリー眼異常

コリーやシェトランドシープドッグなど、コリー種にみられる遺伝性の眼疾患です。眼球の最も外側を形成している強膜の一部が外側に拡張するために、脈絡膜や網膜なども一緒に陥凹する強膜拡張症、脈絡膜の低形成、眼底血管の蛇行や大きさの異常、視神経乳頭形成不全、眼内出血、網膜剥離などの症状を示します。多くは予後不良で、病状が進むと失明することもあります。